小樽商工會議所をリノベーションしたホテル、OMO5小樽を離れて、駅近くでレンタカーを借りる。

小樽商工會議所をリノベーションしたホテル、OMO5小樽を離れて、駅近くでレンタカーを借りる。途中、祝津漁港の先、日和山灯台近くの鰊御殿に寄り道。

天候も相俟ってうら淋しく、小樽貴賓館の方が良かったかとちょっぴり後悔しつつ、次の旅先であるところの余市へと向かう。

そうは云っても余市は、謂わば小樽の隣町。

クルマで30分程の距離感だ。

JR函館本線の余市駅正面口のロータリー。

そこをくるりとすればもう、

目的地は目の前。

煉瓦風のタイルで化粧した外壁が囲む、

煉瓦風のタイルで化粧した外壁が囲む、

三階建ての建物が、この日のお宿。

隅切りの壁に縦に大きく設置された、

HOTELと示す壁面文字が目に留まる。

屋上の広告塔は今はもう使われていない。

駅を背に、ホテル前の道の先を見遣れば、

駅を背に、ホテル前の道の先を見遣れば、

ご存じ「ニッカウヰスキー 余市蒸溜所」の、

欧州の城のそれのような石造りの正門が見える。

改修前は何に用いられた建物なのだろう。

建物内にエレベーターはなく、

敢えてコンクリートの土間とした様子の階段を、

えっちらおっちらと上がる(^^)。

案内いただいたのは、3階の一室。

ワインの熟成・貯蔵のために設けられた場所、

ワインの熟成・貯蔵のために設けられた場所、

ワインカーヴから着想したという部屋には、

窓辺に寄り添うカウンターと一連の、

大きな冷蔵庫やIHコンロを備えたキッチンがあり、

板の間に仕立てた小上がりには炬燵。

周囲の壁は共用部に同じく打ちっぱなし。

要所要所に無垢の木材を配していて、いい感じだ。

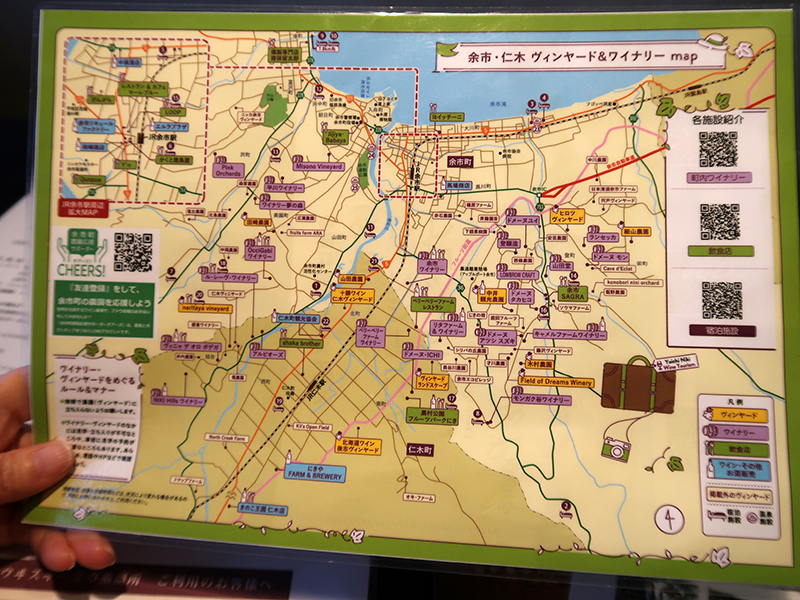

ステンレストップのカウンターの上にあった、

余市・仁木ヴァンヤード&ワイナリーmapを、

何気なく手に取って眺める。

えええー!

えええー!

余市町からその奥の仁木町にかけて、

こんなに沢山のワイナリーや葡萄園があるのか。

知らんかったー(^^)。

そんな驚きを小脇に抱えながらふたたび、

えっちらおっちらと階段を下りて一階へ。

今宵のレストランはもうそこにある。

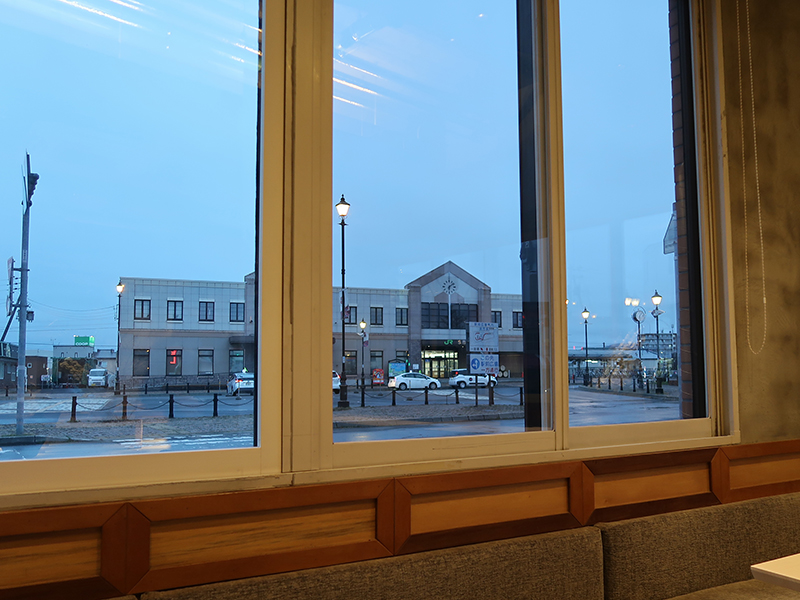

促されるまま窓辺のテーブル席に腰を下ろせば、

促されるまま窓辺のテーブル席に腰を下ろせば、

硝子越しに暮れなずむ余市駅の駅舎が映る。

小さなレセプションとキッチンを囲むカウンター。

フロアの中央には大振りのテーブルがある。

横手の壁沿いには木枠と格子で造り付けたセラー。

横手の壁沿いには木枠と格子で造り付けたセラー。

ワインボトルが映えるよう計算された照明が点る。

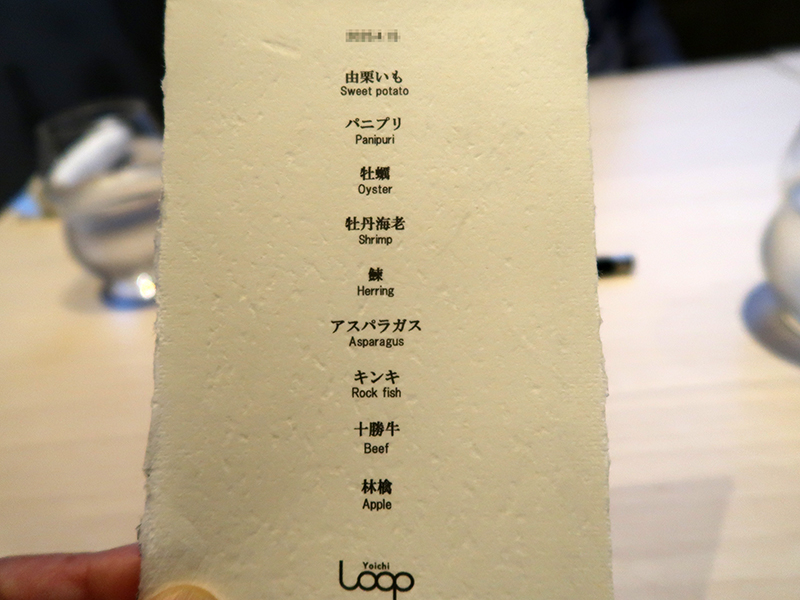

厚手の漉き紙を用いたこの日のメニュー。

例によって食材のみが印字されている。

例によって食材のみが印字されている。

このスタイル、近頃ではもう定番であります。

コースに合わせて、ワインはペアリング。

2種類のワインでスタートする。

ひとつは「北ののぼ」スパークリング。

ひとつは「北ののぼ」スパークリング。

葡萄は地元余市の木村農園の、

ピノ・ノワールとシャルドネ。

岩見沢の醸造場10Rで搾り一次発酵まで行ったものを、

なんと、ご存じ栃木・足利のココ・ファームへ運んで、

瓶詰めして長期熟成させたものなんだそう。

余市の葡萄が足利からワインになってUターンして、

今ここで吞めるというちょと不思議な恰好だ。

林檎シードルみたいな不思議な香りがする。

もうひとつは「PRESAGE 2019」ロゼスパークリング。

余市を代表するワイナリーのおひとりという、

平川ワイナリーの平川氏の手によるもの。

使った葡萄の品種を決して語らない方、らしい(^^)。

余市のテロワールとしての素晴らしさを、

品種の先入観に囚われることなく味わって欲しい、

そんな想いがその背景にあるようです。

そんなワインとコンビの前菜のひとつが、

メニュー名「由栗いも(ゆっくりいも)」。

土の中で長期熟成させたサツマイモ、由栗いも。

土の中で長期熟成させたサツマイモ、由栗いも。

法蓮草とパン粉のパウダーに支持された球形は、

ペースト状にしたイモの中にブルーチーズを詰め、

周りをカリカリにしてキャラメリゼした、

謂わばサブレのようなもの、だ。

とろーんとしたイモの甘味が愉し嬉しい。

もうひとつが、メニュー名「パニプリ」。

“パニプリ”は、インドのストリートフードを云い、

“パニプリ”は、インドのストリートフードを云い、

薄く揚げた生地(プリ)の中に色々な具材を詰め、

スパイスの効いた水(パニ)を注いで食べる、

一種のフィンガーフードであるところの、

そのアレンジ版がこちら。

中には発酵させた行者大蒜や甘海老、

クリームチーズやトマトなどを詰めている。

口に咥えた瞬間のサイズ感は、あ、たこ焼き(^^)。

中はジューシーで海老の風味がスッとくる。

お次のペアリングは「JASMIN 2023」。

JASMINと書いて、ジャスマンと読む。

JASMINと書いて、ジャスマンと読む。

フランス語的にそう読ませるのは、

フランスはボルドー大学を首席で卒業され、

フランスで醸造学を学ばれた件の平川氏。

フランス各地のワイナリーを回って学んで、

長くフランスに親しまれた方だそうだ。

氏はこうして、フランス語でちょっと抽象的な語彙を、

ワインの名とするみたい。

ジャスミンの花のような、

そしてリースリングに想うようないい香りがする。

ジャスマンとコンビの次のお皿は、

メニュー名「牡蠣」。

これまたパウダーを用いたプレゼンも、

これまたパウダーを用いたプレゼンも、

今度は具材がまったく見えないよう、

濃淡二色の緑色に覆ってしまっている。

緑の色素の元は、春菊。

それをアイスっぽい冷たいパウダーにしている。

そのパウダーの小山を木匙で弄ると、

白いババロア状が顔を出すも、

それは牡蠣ではなく、ココナッツシート。

木匙をもっとお皿の底まで進めて、

木匙をもっとお皿の底まで進めて、

底に潜むキウイの酸味を絡めた牡蠣と、

エキゾチックな甘さも孕むシートと、

春菊の香りと苦みも含むパウダーとを、

一緒に口に運んでくだされ、と。

なんだかちょっとややこしいけれど(^^)、

その味わいに「ジャスマン」がよく似合う。

お次のペアリングは、

「玉雪 TAMAYUKI rose 2023」。

エチケットには、

エチケットには、

製造者、余市ワイナリー倶楽部とある。

当HOTEL&RESTAURANTを営む会社が持つ、

自社のワイナリーから醸造したロゼは、

ピノ・ノワールが7割で、

ドイツ原産のケルナ3割のミックスだ。

コクがあるのが特徴と云う。

そこへ若きシェフが登場。

海老のビスクを器に注いでくれる。

注いだ瞬間、ぶわわわーと海老が香る。

注いだ瞬間、ぶわわわーと海老が香る。

余市バージョンのビスクは、

余市で水揚げされた牡丹海老でつくったもの。

注いだ器で待ち構えていたのは、

だるまいも、という山芋の一種の角切りに、

ピーカンナッツ、青みを添えてソテーして。

海老のスープで喰わせるってのは、

まぁー、ズルいズルい(^^)。

でも、オマールと違ってさらりとしてる。

山芋の焦げたあたりもそそってきます。

イケメン系で女子ウケしそうなシェフは、

なんとびっくりの29歳だという。

ニセコの「KAMIMURA」にいて、

そこからご存じ「カンテサンス」へ。

「カンテサンス」には3年ほどいたらしい。

札幌「ル・ミュゼ」を経て、

今年からここのシェフを担うという。

およそ10年の修行と経験が長いか短いか、

それぞれの店でどこまでどう任されていたか、

そのあたりの状況にもよるし、

シェフ自身の感性や研鑽が及ぼすものは、

年齢や修行先だけでは測れない。

けれど、それにしても若いなぁ、

そして、カッコいい(^^)。

お次のペアリングも、

自社の畑からの「AMAMITSUKI 2023」。

大和言葉から「天満月」と名付けたという。

大和言葉から「天満月」と名付けたという。

ドイツ原産のミュラートゥルガウをメインに、

ソーヴィニヨンブラン、ピノノワールの組み合わせ。

うんうん、ナチュールだねー、って感じのする(^^)。

これら自社ワイナリーで醸造したワインは、

お隣の「LOOP STYLE」というショップで買える。

実はもうレストランに来る前に、

何本か買ってしまっていたのだ(^^)。

そこへ今度は、懐かしきアルコールランプとともに、

実験装置的サイフォンがやってくる。

フラスコに注がれていたのは浅利の出汁。

フラスコに注がれていたのは浅利の出汁。

上側の漏斗部には、セロリの葉にドライな海苔。

ランプの炎に温められ、サイフォンが機能して、

出汁スープが出来上がる。

余市と云えばやっぱり鰊。

お皿に待ち構えるは、美しき鰊だ。

軽くマリネし、ライムの皮を削り散らした鰊。

軽くマリネし、ライムの皮を削り散らした鰊。

そこへ、出来上がったばかりの出汁スープを注ぐ。

エッジの利いた鰊が載る法蓮草のソテーには、

若布のエッセンスを含ませ海藻に見立てていて、

その底には梅肉とも思えるペーストが潜んでいる。

なんだろうと訊けば、ナメコのピューレだという。

鰊に臭みなんて勿論、皆無。

鰊に臭みなんて勿論、皆無。

フレッシュな鰊がいただける貴重な土地ならではの、

有難くも不思議に美味しいひと皿であります。

お次のペアリングは、

「ebe otus wein 虹 2023」。

余市からちょっと離れて旭川近くの江部乙から。

余市からちょっと離れて旭川近くの江部乙から。

平川ワイナリーで醸造を学んだ方が独立して、

漸く自ら醸造しリリースしたもの。

その名に”虹”とあるように、

ピノノワールにオーストリア原産ツヴァイゲルト、

シャルドネやリースリングなどなど、

なんと7種類の葡萄を使っているという。

複雑そうでいてどこか、率直で素直な味わいだ。

そんな7色のワインとコンビを組むのが、

メニュー名「アスパラガス」のひと品。

出始めのアスパラガスを軽くソテーし、

出始めのアスパラガスを軽くソテーし、

これまた軽く火を入れた北寄貝を載せて。

北寄貝の周りには、

細かく刻んでカリカリにした帆立を纏わせている。

シャクっと噛むアスパラから零れる汁が、

甘くて旨くて、うんうん頷く。

そしてそこへ火入れで甘さの出た北寄貝と、

カリカリの中から滲む帆立の風味が、いい。

お次のペアリングは、「東風(こち) 2023」ロゼ。

ピノにソーヴィニヨンブラン、ツヴァイゲルト。

ピノにソーヴィニヨンブラン、ツヴァイゲルト。

さっきの「玉雪」と違って、

ピンクグレープフルールっぽさが個性という。

まるで甘鯛の鱗焼きのように、

皮目を立たせて揚げ焼いたのは、

北海道の「きんき」。

北海道で「きんき」と呼ばれる深海魚は、

北海道で「きんき」と呼ばれる深海魚は、

つまりは、キチジ(喜知次)のことだ。

魚介のスープをたっぷりと含ませて、そこに、

蕗の薹のちょっとした苦みを添えたクスクスが、

きんきを下から支えている。

全体のトーンは控えめで、和食のようだ。

お次のペアリングは、

「ヨイチ・ノボリ パストゥグラン 2022」。

“ノボリ”は、余市町登地区のこと。

“ノボリ”は、余市町登地区のこと。

余市でもっとも有名な作り手として知られる、

ドメーヌタカヒコの曽我貴彦氏のワインだ。

この方がいるからこそ、

余市のワインづくりが盛り上がっていて、

世界中のワインラバーが、

このワインを飲みたいがために余市を訪れるという。

2022は、70%のピノノワール、30%のツヴァイゲルト。

うーむ、余市のワインがそんなことになっているなんて、

まるっきり知らなかったなぁ(^^)。

牛や鹿によく合うワインのグラスを手にしたところに、

メニュー名「十勝牛」が届く。

これまた、ソースを注ぎ垂らして完成する。

これまた、ソースを注ぎ垂らして完成する。

咀嚼するほどに赤身肉の旨味がとても濃く感じる。

そこへソースが、旨味に奥行きを与えてくる感じだ。

付け合わせは、牛蒡のペースト。

舐めればめっちゃゴボウゴボウゴボウ(^^)。

この牛蒡の風味にも件の赤がよく似合う。

そして、ゴロっとしたのがなんと、

そして、ゴロっとしたのがなんと、

「月光」というブランドの百合根。

こんな大きな百合根は初めて見る。

牛と同じ十勝の近郊で産するものだという。

ホクホクしてめちゃ甘い薩摩芋みたいだ。

お次の、そして最後のペアリングは、

デザートに合わせた甘口ワイン、

「北ワイン ケルナーレイトハーベスト 2021」。

最初に呑んだスパークリング「北ののぼ」と同じ、

最初に呑んだスパークリング「北ののぼ」と同じ、

余市町の木村農園で遅摘みされたケルナー。

11月中旬位まで待って、本当に完熟して、

糖度が上がってから収穫したもの。

ただ、妙な甘ったるさはなく、

上品で自然な甘さのデザートワインだ。

最後のメニュー名は「林檎」。

自社の畑では林檎も作っているという。

自社の畑では林檎も作っているという。

トップに積むように鏤めた林檎には、

柑橘のアクセント添えている。

このフレッシュな林檎、めっちゃ甘い。

パイの中には、煮詰めた林檎と洋梨が詰まってる。

美味い美味い、酸味もいい。

その脇の何気ない様子のアイスが、

紛うことなきカマンベールチーズ風味で、

思わず笑ってしまいます(^^)。

ペアリングしたワインのボトルを、

センターテーブルに並べてくれた。

ちょっとした壮観ではありますまいか。

ちょっとした壮観ではありますまいか。

こんだけ呑んだけど、酔いが心地ちいいンだ。

タカヒコさんのワインを一番に求めて来る方が、

圧倒的に多いのだけれど、

決して生産量が多い訳ではなく、

ボトル売りをしないという約束になっているそう。

それ故、ペアリングで提供するというスタイルになると、

そういうことでもあるンだね。

もっとも、沢山のワイナリーを要する余市の、

バラエティーを愉しむについても、

ペアリングが合っていると思うのであります。

満ち足りたお腹を摩り乍ら、

雨上がりの余市駅前から改めて、

隅切りのネオンサインと建物を眺める。

イマドキなのでLEDなのだろうと思っていたけれど、

イマドキなのでLEDなのだろうと思っていたけれど、

ズームして光源の周囲をよく見ると、

碍子が立ち上がっているようにも見える。

旧来のネオン管なのかもしれません。

いや、流石にそんなことはないか(^^)。

やはりこの赤いネオンサインを縦に据えた、

この建物の夜景が印象的だ。

ライトアップしている、

ライトアップしている、

ニッカ余市蒸溜所の正門がその先に望めます。

小樽の先、小樽の隣町にして、

ニッカ余市蒸溜所で夙に知られた余市駅駅前に、

RESTAURANT「Yoichi LOOP」は、ある。

Webページには、”ワイナリーの空き部屋に泊まる”、

Webページには、”ワイナリーの空き部屋に泊まる”、

“ワインを楽しむホテルです”との記述がある。

周知の余市蒸溜所を追い駆けるようにして、

既にもう余市のアイコンのひとつになっている、

と素朴にそう思う。

フレンチの手法・仕立てをベースにしつつ、

余市の食材を活かし、

余市のワインと合うレシピを志向していけば、

重めのソース使いのというより、

和食寄りのテイストが多めになるのはよく判る。

新任の若きシェフが如何に、

“余市料理”としてのひとつひとつのお皿に、

“余市料理”らしさの一貫性と多様性を、

より深めて表現していくか。

愉しみですね。

「Yoichi LOOP」

北海道余市郡余市町黒川町4丁目123 [Map]

0135-21-7722

https://yoichiwine.co.jp/