三年振りに訪れた別府の街。

三年振りに訪れた別府の街。前回は、北浜の別府湾沿いに建つ「界 別府」に一泊。

観光タクシーをお願いして、海地獄に赤池、鬼石坊主地獄、血の池地獄あたりを巡って、高台の湯けむり展望台からもうもうと湯気を上げる別府の街を見晴らした。

宿では、半露天の開口部に設置した板張りの目隠しの間から海を眺めつつ、

夕に朝にその湯に浸ったっけ。

それゆえ、別府温泉の象徴のひとつと思しき、

竹瓦温泉の暖簾を払う機会がありませんでした。

予約していたBistro「慈雨」でランチして、

高崎山で猿ゼロの憂き目に遭いつつも、

水族館「うみたまご」の様々な展示をぐるっと巡って、

先に荷物を預けていた宿へと戻ってきた。

一泊のお世話になったのが、

一泊のお世話になったのが、

ここ「HAJIMARI Beppu」。

4階建ての3階4階に全6室の客室がある。

1階2階全体が吹き抜けの大空間となっていて、

ここが築46年の元酒類卸業者の倉庫だったと、

そう聞けば、成る程と頷ける。

ラウンジと呼ばれるそのフロアには、

ラウンジと呼ばれるそのフロアには、

宿泊者等の受付から、

カフェや雑貨のショップがあり、

くつろぎと交流の場に位置付けられている。

新しく設置した様子のエレベーターで、

3階に上がり、表の道路に面する通路を進む。

周囲は既設のコンクリートかモルタルかの、

周囲は既設のコンクリートかモルタルかの、

およそ灰色の素っ気ない色味で、

床にはPタイルを剥したらしき跡が残る。

意図的にそうしていることが判り、

面白くもちょっと洒落ていると感じ入る。

お世話になった部屋は、ROOM 3C。

タッチパネルで所定の数字をタッチし、

電気的に開錠した鉄扉をスライドして開けると、

Work Spaceとされる土間の空間があり、

その先に簡易なキッチンコーナーや、

小さなテーブル、ソファなどのスペースがある。

窓辺に沿って左手にツインのベッドが据えられ、

窓辺に沿って左手にツインのベッドが据えられ、

その突き当たりの壁に大判の絵画を飾る。

美術家 安部泰輔氏のレアものな絵であるらしい。

仕上げ材の使用は最低限とする方針のようで、

コンパネをそのまま使って囲った箱の中には、

洗面や洗濯機、トイレ、シャワールームのある、

水回りになっている。

モルタルを鏝で荒らしただけの壁が、

モルタルを鏝で荒らしただけの壁が、

BathRoomにも見付かる。

この建物を再生しプロデュースしたのが、

ここ「HAJIMARI Beppu」の宿主人も担う、

光浦高史氏が代表を務める、

建築設計事務所DABURA.m(ダブラエム)。

別府の街から東方の山裾に建つ、

デザイナーズリゾートホテルというべき、

「SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARU」も、

同設計事務所による設計だという。

今度、別府に来る際には、

そちらにも泊まりたいなぁ(^^)。

そんなちょいと変わったリノベ宿の、

部屋に用意されていた外湯セットを手に、

念願の竹瓦温泉でひとっ風呂。

脱衣場から階下に浴場が見渡せる構造に、

脱衣場から階下に浴場が見渡せる構造に、

へーーーと、まず驚いた。

1938年(昭和13年)に完成というだけあって、

馬蹄型に回した浴槽の縁や周囲の床タイルなども、

温泉成分なぞによる積年の色に覆われている。

すたすたと擬宝珠のある欄干を辿って階下へ。

身体を洗うための蛇口がないことには戸惑ったけれど、

それ以上に浴槽の湯が熱すぎて入っていられない。

烏の行水よろしく、さっと上がってしまった(^^)。

今度は砂湯へと思うも、

砂湯もめちゃ熱いのかなぁ。

宿に戻ってひと休みしてからいそいそと、

暗くなった別府の街へと出掛けていく。

相棒は、部屋からの貸し出しが出来た、

美術家 安部泰輔氏お手製の、

ネコバッチのついたカラフルな肩掛け鞄を提げて。

試しにと駅の西口側に廻り込んで、

北高架商店街の様子を物色し乍ら抜けていく。

右手に少し戻るようにしてふと見上げれば、

右手に少し戻るようにしてふと見上げれば、

北部旅館街と示す錆の浮いたゲートが見付かる。

きっともう旅館街としては機能していないね、

そう話乍ら、そのゲートを潜ると、

それでも旅館街を思わせる、

袖看板の並びの向こうに、

ライトアップされたタワーが見える。

国道沿いの北浜に建つ別府タワーは、

国道沿いの北浜に建つ別府タワーは、

三年前はちょうど改修中だったね。

旅館「すゞめ」と示す袖看板は、

内照の灯りを点してはいない。

けれど、アルミサッシの引き違い戸からは、

けれど、アルミサッシの引き違い戸からは、

薄っすらと橙色の明かりが漏れている。

その入口の前に立てば、右手の壁には、

切り株辺りを輪切りにしたような材に、

旅館「すゞめ」を示す文字が暗がりに読める。

そこが今夜のお食事処「美伊」の在り処。

でも、その名を示すようなものは見当たらない。

三年前に訪れた時には、

当該の住所付近にいるのに、

何処に店があるのかまったく判らず、

この扉の前から電話しちまったんだった。

今回はもう、勝手知ったる、だけどね(^^)。

玄関で靴を脱いで上がり、

三年振りのご挨拶をしながら、

カウンターの椅子に座り込んだ。

ここ「美伊」もBistro「慈雨」と同じく、

三年前に「油屋ごはん」のエマ」さんに、

試しに行ってみてと紹介いただいていた、

お店の一軒なのだ。

なーんか日本酒呑むと酔っ払いそうな気がして、

焼酎をお任せでとお願いします。

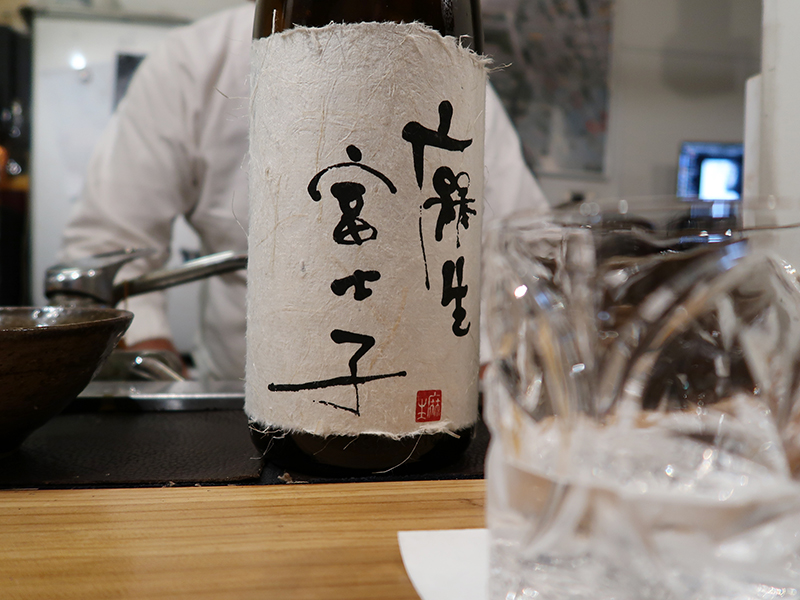

ならばまずはと出してくれたのが、

ならばまずはと出してくれたのが、

フーージコちゃん(^^)。

麦焼酎「麻生富士子」の蔵元、麻生本店は、

由布市庄内町にあるという。

由布に焼酎を醸す蔵元があったのだねぇ。

富士子ちゃんは、蔵元の三代目女将の名だという。

「美伊」の大将は、その富士子ちゃんに会いに、

蔵まで足を運んだことがあったのだけれど、

残念ながらお留守だったんですよー、と仰る。

香母酢をちょいと搾って、ロックで。

すっきりでまろやかな呑み口だ。

突き出しにとそっと差し出された小皿。

ゴーヤにしては明るい色の野菜と唐墨のスライス。

ゴーヤにしては明るい色の野菜と唐墨のスライス。

齧ればやっぱりゴーヤ。

随分と時季外れだけど、白ゴーヤかなぁ。

唐墨の塩っ気といいコンビだ。

空かさず肉厚な小鉢が目の前に。

なんだろうと覗き込むと、

なんだろうと覗き込むと、

蒟蒻を揚げたものなんですと大将。

廻りに蕎麦の実を付けて揚げてます、とも。

揚げた蒟蒻って、人生はじめてかもしれない。

水分たっぷりの豆腐も揚げるのだからねー、

と思い直しつつ口に含むと、あら、美味しい。

下味がしっかりとついていて、オツな肴だ。

お次の小鉢には、煮穴子。

煮干しは勿論のふんわり。

煮干しは勿論のふんわり。

そこに香母酢の皮の香りがよく似合う。

穴子の下には、所謂素麺瓜なぞが隠れてた。

そこへ、同じ麦焼酎でと「特蒸 泰明」。

麦々した感じ、と聞きながら舐めると、

麦々した感じ、と聞きながら舐めると、

芋っぽい力強さもある味わいもしてくる。

藤居醸造は、豊後大野市にある醸造所。

「泰明」は、二代目の杜氏の名からの命名だそうだ。

東京にも結構長くいたという大将は、

向こうの感覚でいるとここ別府は、

お金がかからな過ぎでビビった、と云う。

移転する前の高架下のテナントも、

東京のワンルームの家賃より安いんですもん、

びっくりしたんです、と。

そして、前面が海で後ろ三方に山が迫り、

街のサイズが大き過ぎず小さ過ぎずのところに、

集中して纏まっていて変に拡張・拡散されない。

観光客は来るし、学生も多いし、

海もあって食材も手に入り易いし、

食の商売するには別府はいいですよーと、

ぶんぶん頷きながら話してくれる(^^)。

成る程、そうなんだね。

アーケードを歩いていると、

寂れ具合が心配になってくることが多いけれど、

別府ではどっこい一周廻って、

ポテンシャルが発露されつつあるのかもね。

お次の小皿には、関鯵。

芋茎を抱いた刺身の上には、

芋茎を抱いた刺身の上には、

山葵醤油で和えた海苔。

ただ、山葵や山葵醤油でいただくよりも、

この海苔でいただくのが断然、いい。

海苔の風味も調味料、だね。

焼酎あれこれで突き進もうとしていたところに、

ここはぜひこれでと純米吟醸「東籬」。

蔵元は、石川県白山市の菊姫。

蔵元は、石川県白山市の菊姫。

ボトルの裏側には、”采菊東籬下 悠然見南山”と、

酒名の由来が書き込まれている。

切子のグラスを傾ければ、実に柔らかな呑み口。

邪魔をせず、いろいろな酒肴に合いそうだ。

純米吟醸「東籬」のグラスがあるところへ、

関鯵に続いての、鯒(こち)。

白身は昆布〆にしている。

白身は昆布〆にしている。

昆布〆の脇に添えたのは、

ただの香母酢の皮ではなくて、

香母酢の皮と唐辛子と塩とで刻んで合わせた、

謂わば、柚子胡椒ならぬ、香母酢胡椒。

磨り潰していなくて、

皮を刻んだまんまなのが使い易そうでいい。

小皿には、鯒の胃袋と皮の湯引き。

ちょっと利かせた塩っ気。

ちょっと利かせた塩っ気。

歯応えと細やかな滋味がいい。

そして、ポン酢の小皿には、

如何にも鮮度よさ気な鯒の生の肝。

昆布〆に香母酢の薬味、肝を載せれば、

昆布〆に香母酢の薬味、肝を載せれば、

旨いこと確定のズルい酒肴の出来上がり。

そこへ「東籬」をぐびっとね(^^)。

ああ、昆布の旨味も立ってくるようだ。

季節の柑橘がとっても安く、

たっぷりと手に入る環境が羨ましい限り、

なーんて話している目の前に、

紅く熾った炭を並べた鉄板が置かれた。

お、っと思っているとその炭の上に、

お、っと思っているとその炭の上に、

魚の切り身の皮目を押し付けた。

じゅーーという音と湯気とともに、

皮目を炙り焼いたのは、軽く酢〆した関鯖。

新生姜の醤油漬けのあしらい。

新生姜の醤油漬けのあしらい。

いやー、もー、脂を含んだ身の旨味が凝集して、

それが芳ばしくて、堪らん美味しさだ。

「美伊」一押しの2トップのもうひとつの酒が、

特別純米酒「住吉」樽酒辛口をお燗で。

酒蔵は、山形県は東置賜郡の樽平酒造。

酒蔵は、山形県は東置賜郡の樽平酒造。

関鯖に抜群に合うと思うと、

大将がいうのがよく判る。

樽酒で仕込まれ活性炭濾過を行わないゆえ、

黄色味があり、熟成感たっぷり。

酒米がササニシキ100%って、

なかなか珍しいのではないでしょか。

と、厨房からなにやら、ザっザっザっと音がする。

京都にもいらした感じがしますねと声を掛けると、

京都にもいらした感じがしますねと声を掛けると、

いや、京都にいた頃は、

鱧になんか一切触らせてくれず、

30万年早いわ、と云われていたと大将。

その京都の修行先では、鱧の骨切りならぬ、

骨抜きのテクニックもあったと大将。

先輩からヒントを聞いて原理は判ったものの、

勿論その店で試すようなことはなかったという。

1キロを超えるような鱧でないと出来ない技、とも。

大将の京都時代の修行先はなんと、

ミシュラン三ツ星店のうちの一軒だそう。

年齢的にも遅く、ノリで飛び込んでしまったので、

そりゃもう厳しく辛い時期だったと。

例えば「祇園 さゝ木」あたりかなぁと推測するも、

そこはまぁ、推測までにしておきましょう(^^)。

そんな話をし乍らも、

手を休めずに届けてくれたのは、鱧の茶碗蒸し。

あんには韮が浮かぶ。

あんには韮が浮かぶ。

すわ、鱧の味わいが韮に凌駕されちゃうのではと、

そう心配しつつ、匙を動かすと、

韮の風味は仄かで、薄出汁を活かしてるぐらいの。

倉敷の馳走屋「菜乃花」でいただいた、

黄韮なんかも合いそうだと話しつつ、

ふるふるの出汁玉子とともに鱧を食む。

うんうん、しみじみと美味しい。

そこへ今度は、芋焼酎「白玉の露」。

スムーズな芋の香りとまろやかな呑み口。

スムーズな芋の香りとまろやかな呑み口。

鹿児島は錦江町の白玉醸造といえば、

今はちょっと懐かしい「魔王」の醸造所だね。

ふたたびのお魚は、白甘鯛のうろこ焼き。

目の前の別府湾で獲れたという白甘鯛。

目の前の別府湾で獲れたという白甘鯛。

焼き茄子に焼き万願寺とうがらし、

紫蘇の実の塩漬けがあしらってある。

あまり別府のひと達は好んで食べないという甘鯛。

やっぱりこの、うろこ焼きってのはオツだねぇ。

初めて京都で食べた甘鯛のうろこ焼きに、

こんな料理、料理方法もあるのんだーと、

びっくりしたことを思い出す。

ちょうどいい時間まで、

もう少しお待ちくださいねーと大将。

蒸らし加減を推し量っているのだ。

蒸らし加減を推し量っているのだ。

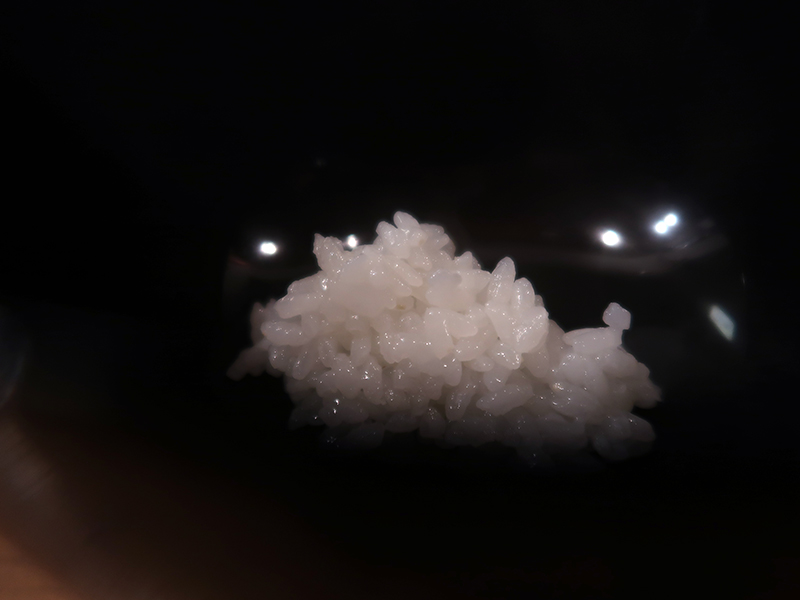

土鍋の蓋をパカリと返して、頷く大将。

そして、こんな炊き上がりーと、

お約束のお披露目。

まだ底から返さず、

まだ底から返さず、

蒸らし切ってはいない、

ちょっとアルデンテのご飯を

そろっとよそってくれる。

この、炊き立てのちょっと芯のあるお米って、

美味しいよねー、間違いないよねー(^^)。

お米は大分のヒノヒカリ。

土鍋の底から返してもう少し蒸らしたご飯を、

軽くとふたたびよそってもらう。

美味しいご飯。

美味しいご飯。

そこに、汁の椀と卵黄の醤油漬け。

椀には、春菊と南関揚げ(なんかんあげ)。

南関揚げは、熊本県南関町の名産で、

水分を極限まで減らして乾燥させて、

パリパリに揚げた油揚げだという。

卵黄の醤油漬けは、ズルいよねー。

それだけでもズルほど旨い、

土鍋の炊き立てご飯の旨さが、

さらに倍加するってなズルさだもの。

出来立て八ッ橋をぺろんといただいて、

ふー、美味しかったー。

満腹ー、満足ーと半ば叫ぶようにして、

両手を合わせた(^^)。

別府駅北側の北高架商店街近く。

古の北部旅館街の一隅にひっそりと、

割烹「美伊」は、ある。

初めてのひとは誰もがたじろぎ戸惑う立地。

初めてのひとは誰もがたじろぎ戸惑う立地。

敢えて店名を掲げずに、既存のままにして、

それを面白がっているであろうところにも、

「美伊」大将のキャラクターが表出する。

店名の「美伊」はざっくりいうと、

大学生時代の綽名からきているそう。

部活動の先輩に伊藤さんがいて、

その先輩と区別するために伊藤Bと呼ばれ、

結局”B”だけを残して縮めて、

“ビイ”と呼ばれるようになった。

なんかそれって、記号っぽくもあるし、

どことなくミステリアスな感じもするしと、

その”ビイ”に漢字を当てることを色々考えて、

「美伊」としたのだという。

やっぱり店名には、小さなが物語がある。

7年いた京都での修行からイタリアに渡り5年。

中目黒の隠れ家的一軒家の和食店をはじめとして、

東京に7年いたんですと仰る「美伊」の大将。

バブリーに映るよな店舗展開、高級店展開する、

建築家、デザイナーでもある著名な経営者の下で、

なかなかに色々な経験させてもらいましたわーと。

東京でお店の話もあったものの、

別府に遊びに戻ってきたら、

別府ヤベーぞと気が付いて、

その話を蹴って、今に至るそう。

今度は、ふたりで一匹まるまるの、

スッポンのコース、だね(^^)。

「美伊」

大分県別府市駅前本町8-6 [Map]

080-6452-5513