東京やその近郊辺りはすっかり春、下手をすると初夏の気配すら感じさせる日がある一方で、4月中旬の小樽はまだまだ冬の名残りが明らかで。

東京やその近郊辺りはすっかり春、下手をすると初夏の気配すら感じさせる日がある一方で、4月中旬の小樽はまだまだ冬の名残りが明らかで。海沿いを往く函館本線の線路脇の日陰や町中の空き地の隅にはまだ、融け掛けの雪が見られたりする。

空を仰ぎ見れば今にも泣き出しそうな空の下、運河を港町側へと渡る中央橋へとやってきました。

こっそりと大好物のスイーツ(^^)、

「ルタオ」運河プラザ店の入る石造倉庫を横目に、

中央橋を渡れば、そこが小樽運河クルーズの発着所。

青空の下でのクルーズという想定に反して、

青空の下でのクルーズという想定に反して、

生憎の寒空だけれど、欠航にならずによかった。

中央橋の発着所を離れたボートは、

汽笛を鳴らしてから右に転回して、

月見橋を潜って束の間、小樽港に出る。

すぐさま左に展開してUターンして、

ふたたび汽笛を鳴らして旭橋を潜る。

戻った運河を右にターンして、

北浜橋の手前で左舷を見遣るとそこには、

前夜、大橋トリオが催したライブの会場、

「小樽GOLDSTONE」のサインが見付かる。

入居する木骨石造りの建物は、

入居する木骨石造りの建物は、

1892年(明治25年)頃に建てられたとされる、

旧澁澤倉庫、だ。

改修工事完了間近という重要文化財、

旧日本郵船株式会社小樽支店が見えたところが、

北運河のどん詰まり。

ボートはゆっくりと一回転して、

ボートはゆっくりと一回転して、

発着所のある南運河方向へ舳先を向けます。

北運河の西岸にどどーんと佇むは、

この運河で有名な景観のひとつ、

北海製罐小樽工場第3倉庫の建物。

荷物を一気に運河に泊めた船に搬出するための、

荷物を一気に運河に泊めた船に搬出するための、

螺旋状の構造物(スパイラルシュート)や外階段、

エレベーターなどが運河側に配置されていて、

それが朽ち始めている辺りの寂寥感も、いい。

竜宮橋、中央橋と潜り抜けて、

南運河の突き当たり、浅草橋の手前で、

ふたたびの左展開のUターン。

西岸の倉庫群を舐めるように進むボート。

西岸の倉庫群を舐めるように進むボート。

小樽ビール醸造所の入る小樽倉庫No.1の、

開かれた鉄扉の中にはなんと、

ご存じ「びっくりドンキー」のネオンサイン。

大橋トリオがライブのMCで、

小樽で一番印象的な場所と、

話題にしていたのはココのことだ(^^)。

夕闇が近づくに合わせて降り出した雨の中、

乗り込んだタクシーは寿司屋通りを抜けて、

函館本線を潜って小樽公園の近くへ。

住宅地の一隅にある平屋建てが目的地。

住宅地の一隅にある平屋建てが目的地。

下目板張りの壁や妻壁の部材も白塗装で、

玄関屋根の板金の朱色が印象的だ。

今は枯れている蔦が緑になってくると、

また風情が変わるのでしょうね。

突き当たりではなく、

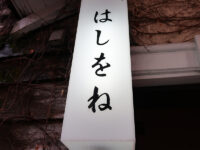

左手の玄関の脇に「はしをね」と示す、

表札の様な行燈が灯りを点す。

傘を収めて階段を数段上がりドアを押し開くと、

厨房と向かい合わせのカウンター席がある。

ところが、女将さんは奥へどうぞ、と仰る。

促されるまま靴を脱いでその先の板廊下へ。

促されるまま靴を脱いでその先の板廊下へ。

そして屏風を据えた座敷へと進みます。

生麦酒!という天候でもなく、

早速日本酒な気分かもねと品書きを眺めると、

「田酒」「豊盃」と見知った銘柄が並ぶ。

あれれ?っと思いつつ、

後段にある「国稀 上撰」を冷やでと頼む。

すっきり系ちょい甘口、という感じか。

「国稀」の国稀酒蔵は、

旭川西方の海辺の町、増毛町の蔵。

そう考えると何処かで吞んだ覚えがある。

そうだ、札幌の炉端焼き「酒庵 五醍」で、だ。

お通しでやってきたのが、

その名も「タコマンマ玉寄せ」。

お品書きの酒肴の項にも載っていて、

お品書きの酒肴の項にも載っていて、

これなんだろうね、もしかしたら、

倉敷の元祖蛸料理「保乃家」でいただいた、

「真子真丈」みたいなものかなぁと思うも、

そのまんま、蛸の卵を寄せたもの、だ。

炊いた粟とか稗を含めたようにも思え、

なんかこー、儚い感じもするね(^^)。

お品書きの前菜・旬菜の項から、

「真ダチとユリ根の二色プディング」。

泡盛のロックでも吞めそうな厚手のグラス。

泡盛のロックでも吞めそうな厚手のグラス。

横から眺めれば、三層になっているご様子。

表層が出汁の利いたジュレ状で、

中間層の白い部分が真ダチのプディングか。

真ダチとは、真鱈の白子のことと、

小樽蕎麦屋「籔半」で勉強したばかり(^^)。

溶いた白子に卵白を合わせたりしているのでしょう。

最下層は百合根の摺り流し的になっている。

匙をグラスに縦に突っ込んでいただく、

そんな所作が美味しいようです。

角切りのトッピングが蓮のような食感。

このサクサクするのなんだろーと考えるも、

まったく判らずに訊けば、ヤーコンだと仰る。

ヤーコンは、ヤングコーンに非ず。

ヤーコンは、ヤングコーンに非ず。

南米アンデスの原産のキク科の多年草で、

サツマイモに似た感じの地下芋を食用するそう。

蓮根か梨かという面白い食感なんです。

お次のお酒はと「豊盃」をお願いする。

ご存じのように「豊盃」も「田酒」も青森のお酒。

改めて手書きのお品書きを眺めてみると、

青森産本アラとか、青森産このこ塩辛とか、

青森産天然真鯛とかが何気なく挿し込まれている。

まぁ、ご近所といってしまえばご近所か(^^)。

お造りから「積丹産 ソイ昆布〆」。

「ソイ」とは、「市場魚貝類図鑑」によると、

「ソイ」とは、「市場魚貝類図鑑」によると、

メバル科メバル属の魚で、

比較的北に生息域を持つもの、を云うらしい。

卓上の甘め濃いめの醤油をチョンとつけて。

口にした当初は淡泊な白身なんだけれど、

醤油の塩味・甘味に誘われるように、

じわじわっと仄かな脂と滋味が顔を出す。

訊けば、この刺身醤油。

大将が調合したオリジナルのお醤油とのことで、

二段仕込みの醤油と普通の醤油を半々で割り、

昆布出汁に追い鰹、梅干しの種を入れたものだそう。

白身の刺身にのる醤油となるよう工夫したもの。

うんうん、だから濃いぃ風味がしたンだね。

揚げ物からは、「チカ天ぷら」。

「チカ」はワカサギの仲間、というけれど、

「チカ」はワカサギの仲間、というけれど、

いつものワカサギよりふた回り位大きい印象だ。

北海道産が春に流通するのが常のようで、

いつものワカサギのように汽水や湖に生息せず、

純粋な海産魚であるとことが特徴であるらしい。

青森でもチカと呼ばれるみたい。

カリカリっと齧れば、湯気とともに白身の風味。

カリカリっと齧れば、湯気とともに白身の風味。

例のワカサギのフライみたいに、

如何にも軽ーい感じではなく、

といってシシャモみたいのとも違う。

うーん、どう例えればいいかなぁ(^^)。

焼き物からはどどんと、

「オオズワイガニ甲羅焼きアメリケーヌソース」。

急に洋食の風情と見映え。

急に洋食の風情と見映え。

グルメバーガーに見えなくもない(^^)。

オオズワイガニは、襟裳産だという。

綺麗に焼き目のついたホワイトソースを、

どれどれと捲れば沸き立つ湯気といい匂い。

甲羅の中には、吃驚するほど身がたっぷり。

甲羅の中には、吃驚するほど身がたっぷり。

棒肉あたりがそのまま詰まってて、嬉しい。

あー、そのまんま美味しいね。

折角のアメリケーヌソース、いらないかも(^^)。

煮物のブロックからは、

「青森産 本アラちり蒸し あっさりポン酢」。

ここでの「アラ」とは、スズキ目アラ科の魚。

ここでの「アラ」とは、スズキ目アラ科の魚。

九州で有名なハタ科の「あら(クエ)」とは違う。

成魚の漁獲は少なく、

幻の魚、超高級魚と呼ばれることもある、らしい。

「ちり蒸し」とは、白身魚や豆腐・野菜などに、

昆布の出汁と酒を加えて蒸し上げた料理、という。

今で云うポン酢であるところの”ちり酢”をつけ、

いただくところからそう呼ぶ、らしい。

ふーむ、勉強になるなぁと思いつつ、

ふーむ、勉強になるなぁと思いつつ、

少し探すように箸の先を動かして、

どこか儚げな白身を弄る。

繊細さの中に、上品な脂が花開く感じが、いい。

お品書きの食事の項には、

特撰太巻きとか、ふきのとうみそ焼きおにぎりとか、

本アラ手毬寿司とか、マコガレイ天茶漬けとか、

紋甲イカ下足チャーハンとか、小肌つみれそーめんとか、

気になるメニューが目白押しなのだけれど、

お腹一杯になってしまった。

うーん、悔しい、実に悔しい(^^)。

小樽の駅や運河、嘗ての金融街辺りからは少し離れた、

小樽公園の近くの住宅地に、

旬味創作「はしをね」は、ある。

少々変わった仮名遣いの店名について訊いてみた。

少々変わった仮名遣いの店名について訊いてみた。

大将は元々、店名を「汐音(しおね)」としたかったが、

飲食店ではないが、札幌に同じ名の店があり、

同じ名前は避けたいと、思い付きで頭に”は”を付けて、

“お”を”を”と表記することにした、と女将さん。

確かに、「はしをね」という店名だけの検索で、

一発で小樽のこの店に辿り着くのは、成る程の慧眼だ。

お品書きに青森の気配がすることに触れると、

大将は、青森は十三湖と竜飛岬の間の小泊村のご出身。

青森の海の近くで育ったこともあって、

“汐音”と名付けたかったンです、と云う。

奥津軽から小樽へ。

同じ風土を感じながら暮らし、

両方の土地や海の感じられる料理を提供したい、

もしかしたら、そんなことなのかもしれないね。

「はしをね」

北海道小樽市花園5-7-3 [Map]

0134-24-8187

https://www.instagram.com/otaruhashione/