埼玉県南中部の狭山市・入間市に跨って、航空自衛隊の基地、入間基地はある。

埼玉県南中部の狭山市・入間市に跨って、航空自衛隊の基地、入間基地はある。正門を入ってすぐの主要施設の所在からか、所在地は狭山市稲荷山となっている。

入間基地という名称ながら、司令部等を含む敷地の9割が狭山市域にあるらしい。

防衛省のWebページによると、

現在の入間基地の所在地は、

1938年(昭和13年)に旧陸軍の航空士官学校が開設された場所で、

終戦後に進駐したアメリカ軍が「ジョンソン基地」と名付けたことで、

その名前で広く知られるようになったという。

稲荷山公園への花見の帰りがけに訪ねた、

ジョンソンタウンの名もその”ジョンソン”だね、

などと話し乍ら、と或る茶畑の広がる場所へ。

その日は、入間航空祭が催される文化の日。

一般開放される基地内は大混雑必至なので、

基地からはやや離れた場所から、

ブルーインパルスの展示飛行を眺めようと、

やってきたのであります。

ダイヤモンド形の陣形で滑走路方向へ飛びゆく4機。

雲のかかる空もあるものの、

雲のかかる空もあるものの、

およそ快晴の青空に白い航跡が映える。

隊形で上昇して一気に散開する演目は、

サンライズと呼ばれるもの、らしい。

5機で星を描く「スタークロス」や、

5機で星を描く「スタークロス」や、

ハートマークをスモークの矢で射貫く、

「バーティカルキューピッド」も見られたけれど、

ちょうど近くの電柱の向こうだった……(^^)。

久々にブルーインパルスを観れたと満足して、

その足でと目論んでいた場所へと向かう。

通称463行政道路を武蔵藤沢駅方面へ車を走らせ、

インデラ・カレーの交叉点を右折する。

その先の右手に見えてくるのが、

その先の右手に見えてくるのが、

「懐かしのうどん」と書かれた袖看板だ。

スクエアな印象の3階建ての建物は、

全面が萌黄色の個性的なファサード。

縦格子の上にも横長の看板があって、

縦格子の上にも横長の看板があって、

「三丁目の手打うどん」と表示されている。

「懐かしのうどん」は判るけれど、

「三丁目の手打うどん」とは、

はて、どふいふことでしょう(^^)。

ドアを引き開けて店内に入ると間髪入れずに、

まずはセルフのお冷をどうぞと、

左手にある給水器の案内をいただくのが、

ここでの恒例となっている。

入って左手に厨房に向かう3席のカウンター。

右手には小上がりの板の間があって、

有難いことに炬燵スタイルに、

足を下に降ろせるようになっている。

その上には彫刻のある和風の座卓が載る。

その上には彫刻のある和風の座卓が載る。

それだけでなんだかなんとなく、

お祖母ちゃん家にいるような気にさせるから、

不思議に面白い(^^)。

板の間からカウンター方向を振り向けば、

天井近くに万国旗状に旗を吊り提げていて、

国産地粉100%と謳っている。

このことは、武蔵野うどんっ喰いには重要で、

このことは、武蔵野うどんっ喰いには重要で、

それを正々堂々と宣言してくれているなんて、

なんとも頼もしいのであります。

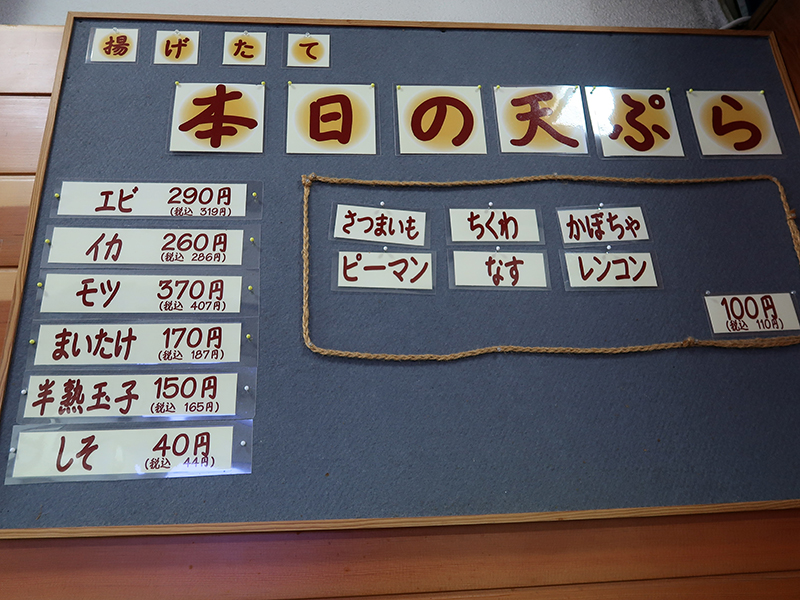

そんなカウンターが向き合う板壁には、

揚げ立て本日の天ぷらと題するパネル。

うどんを選ぶに続いて、

うどんを選ぶに続いて、

このパネルから天婦羅を選ぶのが、

ご註文の段取りとなっております。

ぐるっと迷って、やっぱりコレ!となるのが、

「肉つけ麺」並盛でありましょう。

湯掻き立て〆立てのうどんのその色が、

湯掻き立て〆立てのうどんのその色が、

明らかに茶褐色を帯びているのが判る。

小麦の粒の外皮部分の粒子、

衾が入っている様子はないのに、

この色味ということが地粉をしっかりと、

使っていることの証左のひとつに違いない。

手打ちうどんの証、俗に云う”はじっ娘””みみ”も、

勿論のことうどんに含んでいます。

つけ汁に浮かぶ豚バラ肉は、

ちょうどよい大きさにしてちょうどよい厚み。

「肉つけ麺」=「武蔵野うどん」の醍醐味のひとつが、

豚の脂の滲んだつゆにあるのは周知のところ。

そんな豚バラ肉とうどんを箸に挟んで啜れば、

そんな豚バラ肉とうどんを箸に挟んで啜れば、

地粉の風味とバラ肉の甘さとつゆの旨味が、

混然と一体となって、唸らせる。

決して麺が硬くなどなく、

加減のいい噛み応えから粉の風味のする。

うんうん、こうでなくっちゃ(^^)。

裏を返すように訪れたおひる時には、

「肉うどん」並盛を豚増しで所望する。

近隣の精肉店から都度々々仕入れる、

近隣の精肉店から都度々々仕入れる、

新鮮な国産の豚バラ肉がどんぶり一面に広がり、

早よ食べなはれと誘ってくる(^^)。

豚増しが出来るか否かも、

デキる武蔵野うどん店か否かの尺度のひとつだ。

麺も温かい所為か、

麺とつゆの一体感がより強い。

枕崎産の鰹節、鯖節を使うというつゆは、

枕崎産の鰹節、鯖節を使うというつゆは、

特段の特徴のない代わりに、

シンプルに濁りなく素直に旨い。

そんなつゆにふんだんに、

これまた濁りなく豚の脂が滲んで、

太さも加減のよい地粉の麺と一緒になって、

啜る口腔に飛び込んでくる。

ずるずるずー、ずるずるずー。

うん、うまーーい(^^)。

ちなみに、つけ麺では、小盛、並盛、中盛、大盛が、

かけ麺では、並盛、大盛が選べるようになっています。

豚バラ系が本筋ではあるけれど、

カレー系もやっぱり気になるじゃぁないかと、

ふたたび訪れると、頭上からエンジン音がする。

青空を仰ぎ見れば、周回する練習機か、

青空を仰ぎ見れば、周回する練習機か、

両翼に日の丸を描いた飛行機が見えた。

今度のご註文は「カレーつけ麺」普通盛り。

盤石と安定の地粉麺は、この日も勿論茶褐色。

盤石と安定の地粉麺は、この日も勿論茶褐色。

ご提供まで15分ほど時間を要するのは、

註文を受けてから湯掻いて〆てをするから。

その、瑞々しさが見た目からも伝わってくる。

カレーのつけ汁はと云えば、

もはや汁と呼ぶよりは、

ディップとでも呼んでも不思議のない濃密さ。

そんなカレーに茶褐色のうどんをディップ。

そんなカレーに茶褐色のうどんをディップ。

こりゃカレー味一面だろうと思えば然にあらず、

辛味控えめが嬉しいカレー風味の中から、

地粉の旨味がしっかりと伝わってくる。

いいねぇ、やるねぇ(^^)。

地粉のうどんに合うカレー汁をと考える裡に、

この濃度に辿り着いたんだろうね。

この日の天ぷらの中に、

数量限定で特大の「しいたけ」があった。

成る程、大きくて肉厚で、

成る程、大きくて肉厚で、

噛めばたっぷりの椎茸の旨味炸裂。

時季時期の限定モノもこれまた嬉しいのぉ。

「カレーつけ麺」がよければ、

「カレーうどん」だってきっと負けてない。

少々粉チーズを振って、

少々粉チーズを振って、

貝割れを載せるのがデフォルトである模様。

うどんの気配のないカレー汁の中から、

茶褐色の地粉うどんを掬い上げる。

やっぱり、つけ麺よりも一体感が増して、

どちらかと云えば、かけのカレーの方が好み。

そして、やっぱり地粉の風味がしっかりとする。

小麦粉は埼玉県内産か、

はたまた群馬県産あたりでありましょうか。

武蔵藤沢駅方面へ向かう463行政道路から、

インデラ・カレーの交叉点を右折した横道沿いに、

武蔵野うどん「三丁目の手打うどん」は、ある。

その所在は、埼玉県狭山市水野1266-49。

その所在は、埼玉県狭山市水野1266-49。

三丁目にある訳じゃないのですねと訊けば、

店主田島さんの、

練馬で農家を営む母方のご実家では、

お祖母ちゃんやお母さんがうどんを打っていて、

遊びに行った店主本人もうどんを踏んだりしてた。

そんな経験からか、自宅でもうどんを打ち、

家族で食べていた清瀬のご自宅の住所が三丁目で、

転居した先の東村山のご自宅も偶々三丁目にあった。

そんなことから、三丁目の我が家に立ち寄る感じで、

食べきに来てくれたら、との思いから、

「三丁目の手打うどん」と店の名をつけたという。

この地も三丁目だったらもっとマッチした、かも?

お代を支払っての帰り際には、

お腹一杯になりましたか?はい!というのが、

お決まりのやりとりになっている。

また、お腹空かせてお邪魔しますね(^^)。

「三丁目の手打うどん」

埼玉県狭山市水野1266-49 [Map]

04-2958-3262

https://www.instagram.com/santyoumenoteutiudon/