武蔵野うどんの地元という自覚があるだけあって、武蔵野うどんの店と思しき近郊のうどん店には随分とお邪魔してきた。

武蔵野うどんの地元という自覚があるだけあって、武蔵野うどんの店と思しき近郊のうどん店には随分とお邪魔してきた。昨今の武蔵野うどんに対する語り口は、太くて強いコシがあり地粉の色でやや茶色がかっている、というもの。

罷り間違うと、太くて硬くて噛み応えが強いのが武蔵野うどんの本筋だというような表現もみられる。

食べ物への嗜好は百人百様なので、

そんな太くて硬い麺が好みだということに、

他者が口を挟むことでは、勿論ない。

ただ、それが元来の武蔵野うどんであるかどうか、

ということとなると話が変わってくる。

あくまでも自分の主観に過ぎないけれど、

自分の中の武蔵野うどんの原点は、

実家で親が打ってくれた土着なうどん、だ。

親戚が集まる機会でもあれば、

襖をぶち抜いて和室を繋げて座卓を並べて、

叔母さんたちのおさんどんで、

豚バラ肉を浮かべたお椀の汁とともに、

うどんを盛ったお皿が運ばれてくる光景を、

今もよく覚えている。

あのうどんが、揺るぎなくも、

“自分の中の武蔵野うどん”、なのです。

自分好みの武蔵野うどん店はどのあたりか、

そんな観点から考えるとやはり、

「きくや」の系統なのかもしれない。

近年で一番好みの武蔵野うどんの店が、

東村山の「龍巳うどん」なのも、

「きくや」からの発展形だからだ。

ところが、そんな「龍巳うどん」よりも、

頻度高く足を運んでいる店がある。

そう、東所沢の線路沿いに所在する、

そう、東所沢の線路沿いに所在する、

本格手打ちうどん「かんたろう」、だ。

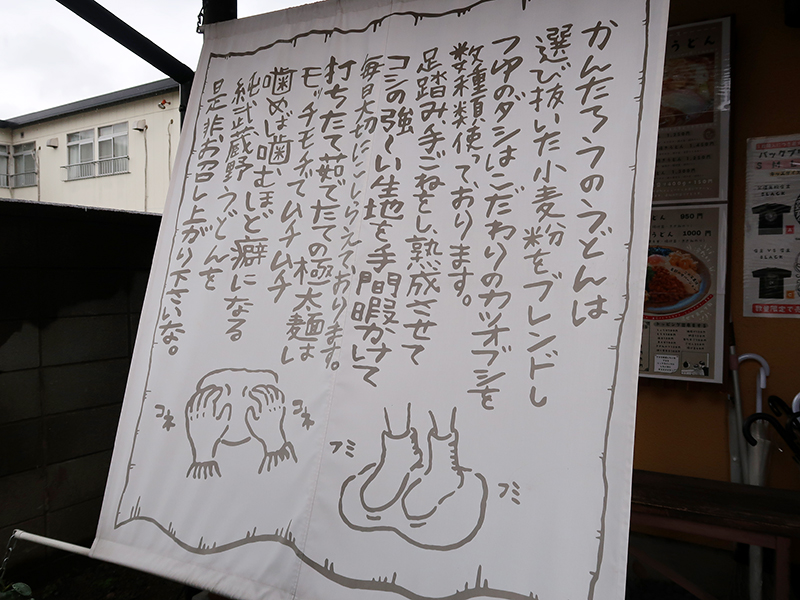

暖簾の左脇には、

パールグレー地のスクリーンが張られていて、

コネコネしてフミフミするイラストを添えて、

「かんたろう」のうどんの解説が記されている。

手捏ね・足踏みの後に熟成させる、

手捏ね・足踏みの後に熟成させる、

というのがポイントのひとつ。

それにより、コシの強ーい生地にしている、と。

小麦粉の性質や水加減・塩加減によっても、

コシの強さや生地の硬さに影響するかと推察する。

硬めの生地は当然ながら、

薄くのして伸ばすことは難しいので、

厚手の生地を切れば必然的に麺は太くなる。

モッチモチでムチムチと形容されているけれど、

そのモチモチのムチムチも極太になってしまうと、

咀嚼に骨の折れるゴリゴリ系になりかねない。

そして、それが”純”武蔵野うどん、

つまりは、正統派の武蔵野うどんだと、

云い切ってしまっているようにも読める。

その点、だけは、いやーそれはどーかなー、

そのアピールが誤解を生んでいる気がするなー、

と、率直にそう思うのであります。

間違いなく武蔵野うどんの仲間ではあるものの、

伝統的で土着的な、

つまりは正統派な武蔵野うどんとは、

やや路線が異なるのではないか、とね。

ワッシワシと頑張って咀嚼するような、

そんなうどんを好むひとは勿論いるでしょう。

でも、自分はそうでは、ない。

“うどんのコシが強い”とは決して、

“うどんが硬い”とは同義ではない、

ということにも留意が必要でしょう。

そんな風にゴチャゴチャ考えつつも、

この日も「かんたろう」のカウンターにいた(^^)。

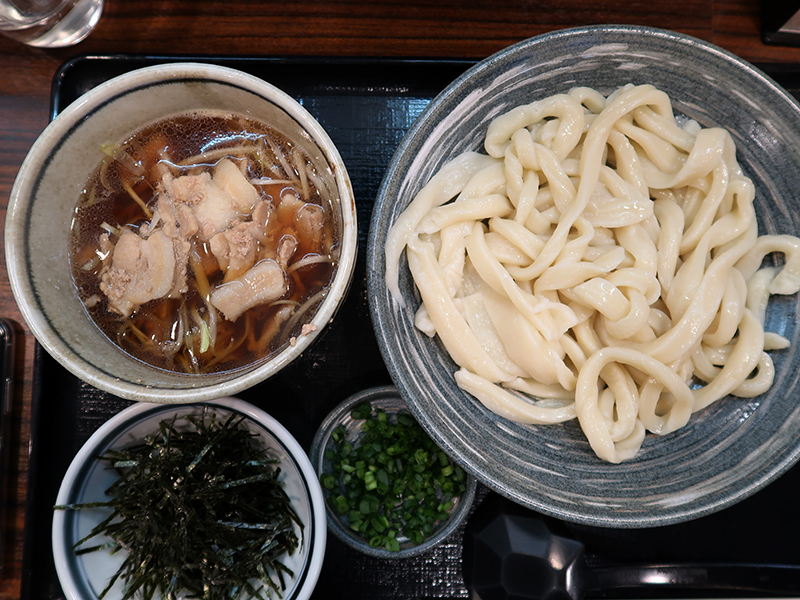

ご註文は、肉汁うどん普通盛り、肉増し、青ネギ。

ご註文は、肉汁うどん普通盛り、肉増し、青ネギ。

「かんたろう」の普通盛りは、400gだ。

どちらの小麦粉を使っているのか。

それらをどうブレンドしているのかなぞ、

きっと企業秘密ゆえ判らない。

けれど、じっとみる麺の表情からは、

けれど、じっとみる麺の表情からは、

漂白されたようにただ白い粉ではなく、

地粉っぽい小麦粉も含まれているような気がする。

量感たっぷりのそんなうどんの相棒は、

武蔵野うどんのお約束であるところの、

豚バラ肉を含め炊いた肉汁。

量感たっぷりのうどんをムンズと掴んで、

量感たっぷりのうどんをムンズと掴んで、

肉汁に浸しては、ワシワシとモグモグとする。

粉の風味や旨味がグワッと解れてくる。

んーでも、もうちょっと柔かったらきっと、

もっと美味しいに違いない。

カウンターの隅から失礼して、

左手の視線の先にある麺打ち場を覗き込む。

刃が柄と同じぐらいまで伸びている、

刃が柄と同じぐらいまで伸びている、

よく見る形のうどん切包丁ではなく、

大判の菜っ切包丁を使っている。

生地の厚さ、切り幅の大きさがよく判る。

そして流石、切り幅が揃っていて美しい。

自動でスライドして等幅で切れる、

所謂麺切りカッターを使えば簡単かもだけど、

そうせずにかつ切り揃えている様子には、

職人の気風を思わせるね。

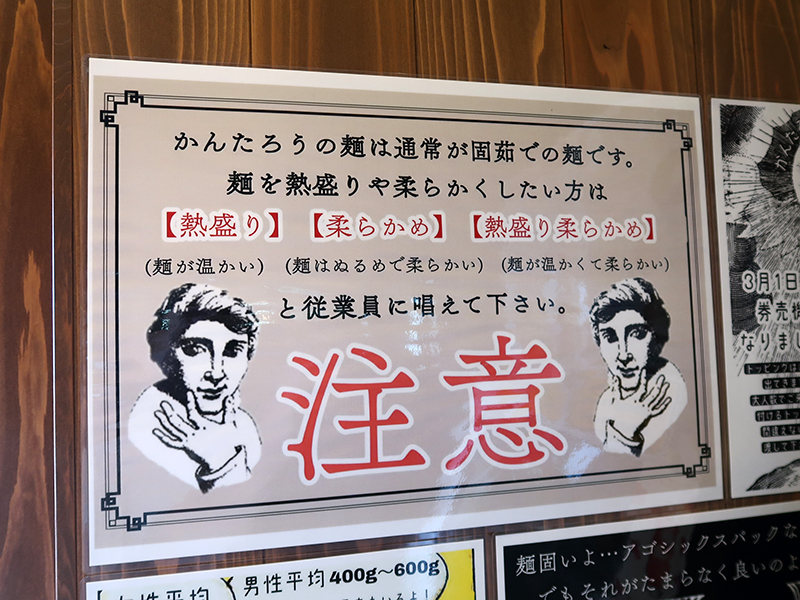

如何せん硬すぎる!といった声がやはり、

少なからず届いているのか、

そのあたりへの配慮も抜かりないのが、

「かんたろう」の素敵なところで、

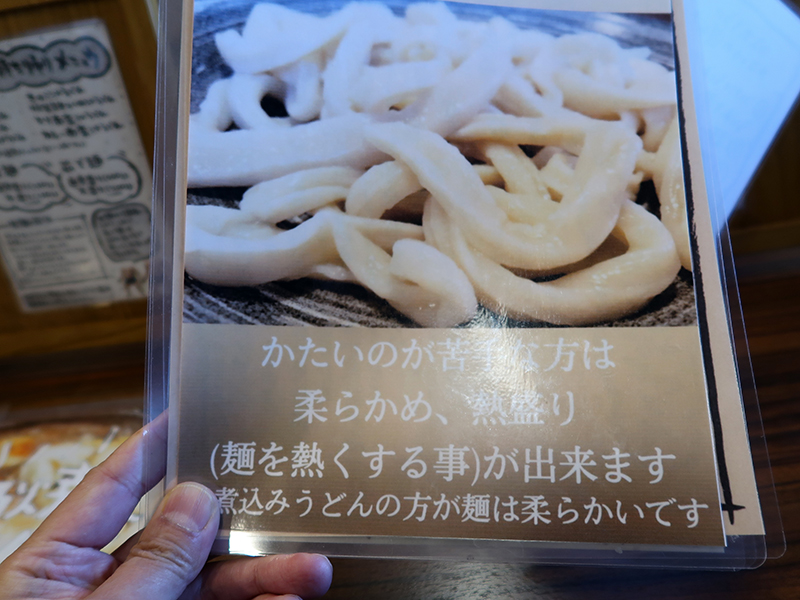

“かたいのが苦手な方へ”のお知らせが、

店内の要所にて示されている。

固茹での麺が苦手な方は、註文の際に、

固茹での麺が苦手な方は、註文の際に、

柔らかめか、熱盛りか、熱盛り柔らかめか、

のいずれかを唱えればいいのだ。

ということで、

或る日の肉汁うどんのご註文は、

普通盛り、柔らかめ、肉増し、刻み海苔。

なるほど確かに、デフォルトよりはやや柔らかい。

なるほど確かに、デフォルトよりはやや柔らかい。

でもね、やっぱりこの極太麺の太さを緩和して、

心地いい咀嚼するには至っていない、気がする。

或る秋の日には、こんな註文をしたこともあった。

肉汁うどん、普通盛りの釜揚げ、肉増し、青ネギ。

釜揚げはもう対応してないのかもしれないけれど、

釜揚げはもう対応してないのかもしれないけれど、

確かにこれならより比較的柔らかくいただける。

後半になって麺がより柔らかくなったあたりが、

よりちょうどいい感じになってくるのだ。

ここでふと思い出すのは、例えば、

博多でいただいた「牧のうどん」のうどん。

釜揚げしたうどんに熱めのつゆを注ぐ、

中太で柔らかめのうどんなのだけれど、

ただただ柔らかい訳ではなくて、

ムニュムニっとして芯が熱く、

嫋やかなだけでない量感が実に良かった。

へたってだらしなく柔らかいうどんは論外で、

柔らかめでもしっかりコシがあり、

熱い汁にも弾力と素直な芯を失わない。

そんなうどんが、いい。

そんな点から云えば、

うどん県その名轟く讃岐うどんの麺が、

しっかりしたコシのあるうどんの代表なのは、

誰もが認めるところでしょう。

一般に讃岐うどんの粉は、ASWが主体と云われる。

香川県産の小麦も使われているようで、

それも謂わば”地粉”だとは思うものの、

かつて武蔵野台地で生産されていた、

農林61号が”地粉らしい地粉”に違いないと、

ひとり勝手に思っている(^^)。

そんな、地粉を使って打ったうどんが、

元来の武蔵野うどんなのであって、

硬いうどんが武蔵野うどんの特徴とされるのは、

主客が逆さまなのじゃないかと思うのだ。

一方、硬い麺の代表格と云えば、

名古屋の味噌煮込みうどんでありましょう。

ただ、生煮えのようにうどんが硬いのは、

ご存じ、山本屋系二系統がほとんどで、

例えば、老舗「角丸」の味噌煮込みうどんは、

決して硬くなんかない。

そう考えると、伝統的土着的味噌煮込みうどんが、

名古屋の地に脈々とあった中で、

全国的にも一番名の知れてしまった山本屋系が、

実は異端だったのではないか、とも思い付く。

生地に塩を使わず真水で打つ独特さが、

革新的にさえ映って一世を風靡して今に至り、

味噌煮込みうどんの代名詞のようになってしまった、

のではないか、と。

そんなことを照らし合わせてみると、

武蔵野うどんにも同じようなことが、

起こっているのかもしれないと思ったりする。

農林61号やその後継の埼玉県産の地粉を使った、

そして太く過ぎることも硬過ぎもることもない、

伝統的土着的武蔵野うどんがある中で、

そうではない新しい世代のうどんが、

武蔵野の地でふつふつと生まれていて、

使う粉の特性か、塩・水の加減か、

生地が硬くなり、それにより生地が厚くなり、

結果として、極太で硬いうどんを供している。

もしかしたら、そんな状況なのではないかと、

誤解を恐れずに云えば、思ってしまうのだ。

麺の硬さや太さ、それによる歯応えを、

うどんの特徴として謳う店の大将はきっと、

敢えて狙って、謂わば信念をもって、

そんなタイプの麺を打っているに違いないし、

そのこと自体を否定するつもりも端からない。

だったら、ここ「かんたろう」に、

何度も何度も通ったりしないもんね(^^)。

話がグルグルするけれど、

それでもやっぱり硬過ぎも太過ぎもしない、

武蔵野うどんがより美味しいと思うし、

それが正統派武蔵野うどんだと思ってしまう。

きっとつまりは、

「自分が子供の頃から知っている、

武蔵野うどんのイメージを壊されたくない」。

そんな一心からに違いない。

硬いのが武蔵野うどんの特徴だ、とか、

硬くて極太な麺が純武蔵野うどんである、

といった表現には、真っ向異を唱えたくなる。

邪推に過ぎないねと云われれば、

それはそれでその通りなのかもしれないけれど、

ただのノスタルジーだと云われれば、

それもそれでその通りかもしれないけれど、

どうしても以上のような思いを吐露しておきたい。

もしも不快に思う方がいらしたら、

ただただご免なさい、ね(^^ゞ。

そんなこんなでゴチャゴチャと異論は抱えつつも、

相変わらず時折訪ねる「かんたろう」では、

ほぼこんなご註文に落ち着いた。

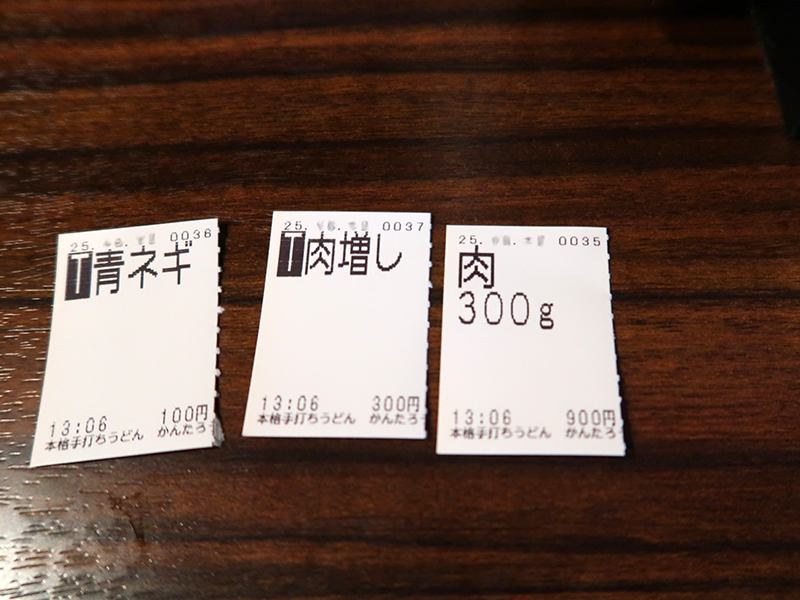

肉汁うどんの300gで肉増し、青ネギ追加。

肉汁うどんの300gで肉増し、青ネギ追加。

「かんたろう」のうどんの基本は400gなので、

ちょい小盛りということになる。

これらのチケットを手渡す際の呪文は勿論、

「熱盛り柔らかめ」なのでお忘れなく。

しばし後それは、こんな佇まいで手許に届く。

うどんの盛りがやや控えめに映るも、

うどんの盛りがやや控えめに映るも、

うどんは食べた後お腹で膨らむので、

今はもうこれくらいがちょうどよいのだ。

少し黄みを帯びたうどんから立ち昇る、

湯気の様子を一瞬、愛でるように眺める。

熱盛り柔らかめの呪文の効果が、

熱盛り柔らかめの呪文の効果が、

見映えからも窺えるような気がする。

ゴリゴリの気配は影を潜め、

嫋やかなムニっとした食感の予感がする。

肉汁には、肉増しが必須と心得る。

肉増しした肉汁の湖面は当然のように、

肉増しした肉汁の湖面は当然のように、

ぶつ切りの豚肉が埋め尽くする様相になる。

ただ、それは時に豚小間のようであり、

時に豚バラのようでもある。

青ネギを追加註文すると、

通常の小皿の他にもうひとつ、

たっぷりと青ネギが盛られた小皿が添えられる。

なんだかちょっと、美しくはありませんか?

なんだかちょっと、美しくはありませんか?

その青ネギを両小皿とも肉汁の器に投入して、

うどんの皿から箸でムンズとうどんを掴んで、

豚肉越しの汁にズボっと浸して引き上げる。

少し急くように口に運んで啜り上げれば、

少し急くように口に運んで啜り上げれば、

見た目に期待したムニュっとした歯応えが、

肉汁の旨味と一緒に口一杯に広がる。

歯応えが口に広がる、って妙な言い回しになるのは、

柔らかめとはいえ、なんせ極太のうどんなので、

どうもそんなイメージになるからなのだ。

でも、呪文の効果は、明らかにあるので、

硬いなーと少しでも思う方はぜひ、

“熱盛り柔らかめ”の呪文を唱えて欲しい。

“熱盛りやわやわで”コールでも伝わります(^^)。

肉汁うどん≒武蔵野うどんの醍醐味のひとつが、

肉汁が肉汁たるところの豚肉と一緒に、

豚の脂の滲んだ汁を引き上げるように、

うどんを啜るところにある。

それ故の「豚増し」でもあるので、

それ故の「豚増し」でもあるので、

うどんを啜る際にはぜひ、

豚肉と一緒に口に運びたい。

あ、以前どこぞの局のアナウンサーが、

「肉汁」は「にくじゅう」と読むべきと、

気色ばむように叫んでいたけれど、

音読み訓読みのルールがどうあれ、

土地での読みの正しくは「にくじる」ですので、

必要に応じて訂正いただきたい(^^)。

他に表現方法が見当たらないので、

啜る啜るという言い回しになるけれど、

「かんたろう」では実際のところ、

箸で掴んだ1本のうどんを、

1本づつ喰らう感じになる。

口にするうどんが1本づつとなってしまうのは、

口にするうどんが1本づつとなってしまうのは、

兎にも角にもうどんが太過ぎるからで、

正直なところ通い始めの頃には、

「すいとん、じゃないんだからー」と思ったこともある。

え?あ、「すいとん」なんて、もう死語かしら(^^ゞ。

叶うことなら、勿論数量限定で構わないので、

細打ちにしたうどんを提供してくれないものだろうか。

常々そう思っておるところであります。

そんなにゴチャゴチャと不平不満があるのなら、

行って食べなきゃいいじゃん、と思うでしょう。

<煮込みうどん篇>でも書いたけれど、

それがそうもいかないのが「かんたろう」の恐ろしさ。

或る日突然ふと、また行きたくなるのはもはや、

或る日突然ふと、また行きたくなるのはもはや、

こうして念を送られているに違いない(^^)。

東所沢和田は、県道24号練馬所沢線沿い。

地下化された武蔵野線の軌道を渡る橋の袂に、

本格手打ちうどん「かんたろう」は、ある。

店名「かんたろう」は、当然、

店名「かんたろう」は、当然、

ちょいイカツイ感じの大将の名前からだ、

と思って訊けば、然に非ず。

なんと、大将とは年の差ありの奥さんが、

“かんたろう”なんだと云う。

えええー、ホントにー、である(^^)。

奥さんの旧姓がカンバヤシさんで、

その”カン”からくる呼び名が色々と変遷し、

とうとう”カンタロウ”と呼ばれるようになり、

それをそのまま店名に据えたという。

結婚で姓が変わるけど、

“カン”くらい残してもいいよね、

ってこともあったみたい。

当のかんたろう奥さまは、

いつもいるアルバイトと思われているみたい、

なんですよー、と笑うけど、

そんな快活さも店の魅力のひとつに、

間違いなくなっている気がする。

そして、店の様々な場所を表現の場として、

才気溢れる独特の発案とイラストで、

「かんたろう」のうどんの魅力を伝えているのも、

かんたろう奥さまその人なのだ。

そんな奥さまと職人気質を思わせる大将と、

おふたりのコンビが発露する頼もしさが、

「かんたろう」の魅力の根っこにあるような、

そんな気がしています。

また、伺いますねー(^^)。

「かんたろう」

埼玉県所沢市東所沢和田1-44-1 [Map]

04-2907-1397

https://www.instagram.com/kantarou.udon