東風吹かば匂ひおこせよ梅の花

主なしとて春を忘るな

確か教科書にも載っていて、

誰もが知っている菅公御歌は、

学問の神様文道の大祖として有名な菅原道真公が、

太宰府への謂れなき左遷を嘆き悲しんで詠んだ歌。

その歌を門の柱に掲げているのは、

その菅公をおまつりした神社の宗祀、

北野天満宮の楼門でありました。

東風吹かば匂ひおこせよ梅の花

主なしとて春を忘るな

確か教科書にも載っていて、

誰もが知っている菅公御歌は、

学問の神様文道の大祖として有名な菅原道真公が、

太宰府への謂れなき左遷を嘆き悲しんで詠んだ歌。

その歌を門の柱に掲げているのは、

その菅公をおまつりした神社の宗祀、

北野天満宮の楼門でありました。その日はまだ梅苑の梅はまだほとんどが蕾なれど、 中門にあたる重要文化財の三光門の脇では、 白梅がほころんで活き々々としていました。

菅公をおまつりした神社が、全国におよそ一万二千社もあるらしい。

菅公を慕って、一夜にして太宰府まで飛んでいったという「飛梅」伝説の梅も、

ここの梅の木たちの祖なのかもしれません。

菅公をおまつりした神社が、全国におよそ一万二千社もあるらしい。

菅公を慕って、一夜にして太宰府まで飛んでいったという「飛梅」伝説の梅も、

ここの梅の木たちの祖なのかもしれません。そして、鳥居を背にして見つかる行列がある。

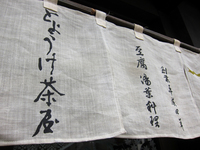

修学旅行生にさえも有名らしい豆腐料理の店「とようけ茶屋」は、

北野天満宮の鳥居の前にあるのです。

修学旅行生にさえも有名らしい豆腐料理の店「とようけ茶屋」は、

北野天満宮の鳥居の前にあるのです。 突き出しのおぼろ豆腐でまず、熱燗をつつーといく。

小皿には、百合根、銀杏入りののひろうす。

一番最後にとれるという甘湯葉は、山椒の実を載せて。

そして黒豆の湯葉。

それらを肴にまた、つつーといく。

突き出しのおぼろ豆腐でまず、熱燗をつつーといく。

小皿には、百合根、銀杏入りののひろうす。

一番最後にとれるという甘湯葉は、山椒の実を載せて。

そして黒豆の湯葉。

それらを肴にまた、つつーといく。相席のご夫妻の旦那さんは、 燗酒よかですなぁ糖尿で呑めないんですわー、 と羨ましそうにお猪口を眺める。

午前中からますますイケナイことしている感が増して、

面映いような、得意げなような(笑)。

午前中からますますイケナイことしている感が増して、

面映いような、得意げなような(笑)。小皿を平らげたら、 まだまだ湯気を立てている湯豆腐の鍋に向かいます。

各種ある中で絹漉し豆腐がデフォルトらしく、

昆布出汁の湯殿から掬った豆腐の肌理、嫋やかに。

口腔をぬくめて、滑らかな大豆の滋味儚く消える。

お銚子一本がちょうどよく空きました。

各種ある中で絹漉し豆腐がデフォルトらしく、

昆布出汁の湯殿から掬った豆腐の肌理、嫋やかに。

口腔をぬくめて、滑らかな大豆の滋味儚く消える。

お銚子一本がちょうどよく空きました。実は一年程前にも北野天満宮にお邪魔していて、 その時もイケナイ午前酒(笑)。

ぱりっと香ばしき「ねぎ揚げ」なんかを肴に、

お燗のお酒をつつついっと。

九条のお葱の甘さがほころびます。

ぱりっと香ばしき「ねぎ揚げ」なんかを肴に、

お燗のお酒をつつついっと。

九条のお葱の甘さがほころびます。 賽の目に切った絹漉し豆腐を甘辛く出汁で炊いたもの。

それが水菜や油揚げ、椎茸なんかと一緒にたっぷり載っている。

思わず掻き込めば、全体を豆腐の仄甘さが支配しているのでありました。

賽の目に切った絹漉し豆腐を甘辛く出汁で炊いたもの。

それが水菜や油揚げ、椎茸なんかと一緒にたっぷり載っている。

思わず掻き込めば、全体を豆腐の仄甘さが支配しているのでありました。北野天満宮前、紅殻壁のお休み処、豆腐料理の「とようけ茶屋」。

「とようけ茶屋」は、北野・下の森商店街、明治30年創業の山本豆腐店、

今の「とようけ屋山本」が平成4年に設けたお昼だけの飲食店。

「とようけ茶屋」は、北野・下の森商店街、明治30年創業の山本豆腐店、

今の「とようけ屋山本」が平成4年に設けたお昼だけの飲食店。イートインのスペースを持たない豆腐店で、 遠方から訪ねてきたひと達や修学旅行の学生たちから、 店先で食べられないかと訊ねられたことが契機だそう。

「とようけ屋」のWebサイトには、その屋号の由来が明示されています。

伊勢神宮外宮の祭神であり、食物、とりわけ穀物を司る、

“豊宇気毘売神(トヨウケビメノカミ)”からヒントを得て、

五穀の恵みを豊かに受け取ることが出来るよう、

“豊受”、「とようけ屋」と名付けさせてもらいました、と。

お豆腐を樋(とよ)で受けて配ったことがあった、

なんて由来を想像したのだけど、全然違ったね(笑)。

道真公との関連ではないのが、なんだか意外です。

「とようけ屋」のWebサイトには、その屋号の由来が明示されています。

伊勢神宮外宮の祭神であり、食物、とりわけ穀物を司る、

“豊宇気毘売神(トヨウケビメノカミ)”からヒントを得て、

五穀の恵みを豊かに受け取ることが出来るよう、

“豊受”、「とようけ屋」と名付けさせてもらいました、と。

お豆腐を樋(とよ)で受けて配ったことがあった、

なんて由来を想像したのだけど、全然違ったね(笑)。

道真公との関連ではないのが、なんだか意外です。「とようけ茶屋」 京都市上京区今出川通御前西入ル紙屋川町822 [Map] 075-462-3662 http://www.toyoukeya.co.jp/

column/03350