池袋駅のホームを出発した西武池袋線各駅停車が、2分後に辿り着くのが、椎名町駅。

池袋駅のホームを出発した西武池袋線各駅停車が、2分後に辿り着くのが、椎名町駅。駅名はうろ覚えでも、北口駅前に肉そば肉うどんの店「南天」のある駅と聞けば、あっと思い出す方もいる、かもしれない。

椎名町駅の次に各駅停車が停車するのが、東長崎駅。

その東長崎駅の駅名は、

駅開業当時所在していたのが、

鎌倉時代の武将長崎氏が居を構えていたことに由来する、

長崎村であったことがひとつ。

それに加えて、長崎県長崎市所在の長崎駅と区別するために、

「東」を冠したことから、と云われている。

九州の駅と取り違えるひとがいるとは思えないけど、ね(^^)。

そんな東長崎駅は、

特に子供の頃に時折利用した憶えがある。

それは母方のお祖母ちゃん家を訪ねるため。

もうとっくに廃業して、今はもう誰もいないけれど、

千川通り方向から南東方向へ走り、

目白通りへと斜めに合流する南長崎通り沿いで、

米屋を営んでいたのがお祖母ちゃん家だ。

南長崎を通る故、

南長崎通りと呼ばれていた通りが、

2024年の6月に「トキワ荘通り」と改称された。

「トキワ荘」と云えば、ご存じの通り、

手塚治虫をはじめとする、

マンガの巨匠たちが住み集って、

若き青春時代を過ごした伝説のアパート。

現トキワ荘通りの中心的存在と云えば、

それは「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」。

その昔この場所には、

その昔この場所には、

通りに面して材木店があったことをよく憶えてる。

ミュージアムをゆっくりのんびりと、

時間を遡るように辿れば、

昭和中期にあたる1950年代のアパートの様子と、

そこで暮らし、マンガを書き綴った、

多くの漫画家たちの生き様が、

自ずと浮かび上がってくるよう。

アパートの裏手には、2階の便所から階下へと、

垂直の土管が剥き出しで通じていて、

漫画家たちが用を足す際には、

排泄物が1階のぼっとん式のツボへと落下する。

その時の音が「ガチャーン!」だったってのが、

特に印象的であります(^^)。

ミュージアムを後にして、

退去後もそのままになっている、

かつての米屋の建物を眺めてから、

トキワ荘通りを目白通り方面へ。

夙に知られた町中華「松葉」の前から、

トキワ荘跡地に寄って、碑を読み、

トキワ荘通りを左折して今度は、

トキワ荘通りの北側を並行して、

住宅地を通り抜ける、大和田通りを往く。

通り沿いに何気なく、町鮨然と佇むは、

「松野寿司」の飾りなきファサードだ。

松葉色というよりは、常盤色という感じの、

松葉色というよりは、常盤色という感じの、

渋く鮮やかな深緑色の暖簾に、

松の紋の大きな白抜きが映える。

テント地の文字の掠れ具合も悪くない。

そんな暖簾を払い、予約の名を告げて、

小さなL字カウンターの一隅へ。

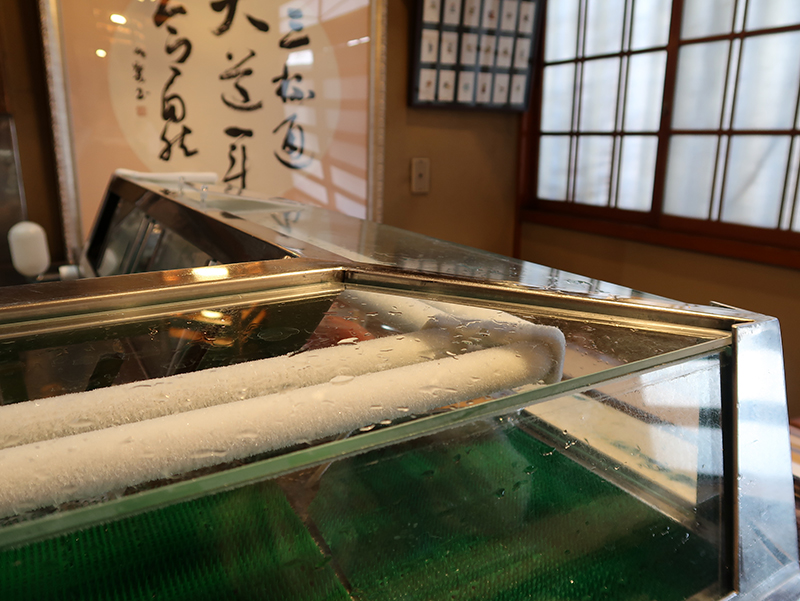

昭和を思わせる硝子ケースの中に、

昭和を思わせる硝子ケースの中に、

霜の付いた冷却管が見付かる。

カウンターに沿うようにL字になっている、

つまりはL字の硝子ケースが現役の店って、

初めてかもしれない。

お邪魔したのは、この三月中旬の日曜日。

おつまみ付のおまかせ寿司をお願いして、

心待ちにしていたひる酒の吟味に入る(^^)。

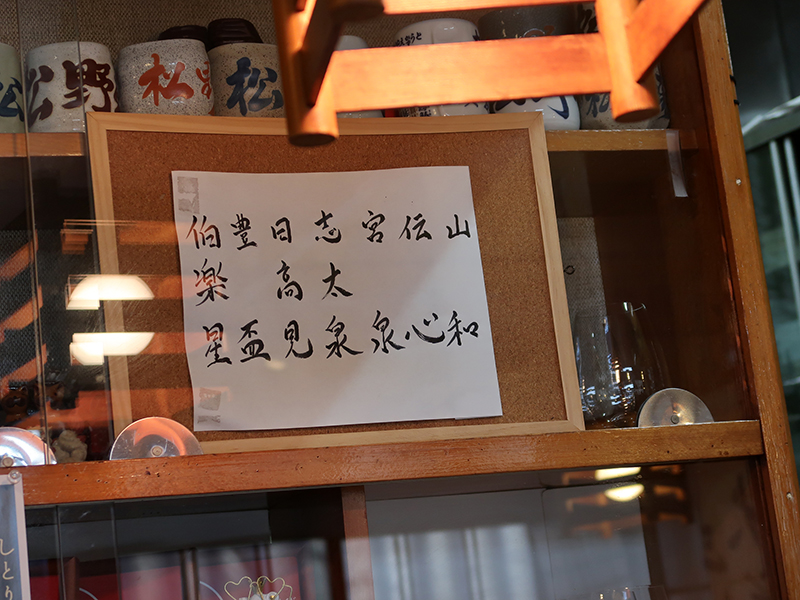

カウンターの脇の硝子棚の中にコルクボードがあり、

カウンターの脇の硝子棚の中にコルクボードがあり、

そこに「日高見」「豊盃」など七つの銘柄が並んでる。

でもね、お酒もおまかせでお願いしましょう。

大将のチョイスは福井の「伝心」。

この日の陽光にも似合う、

この日の陽光にも似合う、

涼し気な硝子の酒器が、いい。

お通しチックな小鉢には、貝ひも。

帆立の外套膜、ミミというかヒモというか。

帆立の外套膜、ミミというかヒモというか。

ポン酢で洗ったような感じがして、

冷たくした「伝心」にも似合う、いいつまみだ。

お次のおつまみは、平目。

食感も脂のノリも全然違う部位を愉しみつつ、

食感も脂のノリも全然違う部位を愉しみつつ、

「伝心」をチビチビっと。

縁側の際なのか、平目にも、

こんな脂たっぷりの場所があるんだね。

そして、鰤。

香りよく、脂の加減もちょうどいい。

香りよく、脂の加減もちょうどいい。

大き過ぎない、ワラサ寄りの鰤、

と想像したりする。

そこへまた、おかわりした「伝心」を、ね。

三つめのおつまみに、中トロ。

ひる酒のお供には、

ひる酒のお供には、

これくらいがやっぱりちょうどいい。

ひと皿にまとめてトンと出されずに、

ひとつづつ、間を置いて出してくれる、

そのテンポがいい具合のつまみとさせる、

そんな側面もあるのかもしれません。

ここでの会話は、

お祖母ちゃん家での想ひ出話。

一番に思い出すのは、

訪ねる度に出してくれた「プラッシー」のこと。

今はもう販売を止めてしまったけれど、

米屋との取引があった武田薬品工業が、

米屋を販売窓口として製造販売していたものだ。

ビタミンCを補えるという謳い文句で、

バレンシアオレンジ果汁30%入りの、

独特の沈殿物があるのが特徴だった。

うーん、懐かしい(^^)。

にぎりの一番手は、墨烏賊。

果たして、旬の名残りの墨烏賊か、

果たして、旬の名残りの墨烏賊か、

旬の走りの墨烏賊か。

昨今、海の中はぐちゃぐちゃで、

漁期も場所も旬もズレズレになってるしー、

スルメ烏賊が全然揚がらないとも聞くしー、

などと思いつつ、うん、美味しい。

お次は、鯛。

「松野」の大将の煮切り醤油はたっぷりめ。

「松野」の大将の煮切り醤油はたっぷりめ。

鯛はどうやら昆布〆しているようで、

時に愛想のない感じになる鯛がしっとり旨い。

「松野」のガリは甘さはほぼない男前。

油断して口にして、噎せてもーた(^^)。

でも、こんなんも、うん、悪くない。

続いて、巻き海老。

巻き海老とは、やや小振りな車海老のこと。

巻き海老とは、やや小振りな車海老のこと。

10cm~15cm程度のものをいうらしい。

何気におぼろをかましてくれています。

北寄貝に続いて、赤貝。

これも旬の名残りというものか。

これも旬の名残りというものか。

うんうん、いーい香りだ。

そして、細魚。

これもまた春までのタネか。

これもまた春までのタネか。

繊細さの中にある甘さがやっぱりいいね。

お次は、軍艦の雲丹。

海苔との相性の良さを改めて思う。

海苔との相性の良さを改めて思う。

色味がちょっと浅いのでと訊けば、

その通りのムラサキウニ。

硝子ケースの中にあった下駄の包装紙には、

函館の生産者の名があった。

雲丹は6月からの初夏が旬というイメージだけど、

獲れるところでは獲れる、ってことなのかなぁ。

最近は、明礬臭い雲丹って見掛けなくなったけど、

別の保存方法が開発されたのかなぁ。

そんなことを思ったりもする。

お茶をいただいて、鮪の赤身。

なんと、昆布〆にしてあると仰る。

なんと、昆布〆にしてあると仰る。

ひと仕事手をかけて美味しく喰わせる。

これぞ江戸前寿司ではないか!

とこっそり膝を打つのであります(^^)。

ガリをちょっぴり齧って、小肌。

酢〆の酢が甘めなのか、

酢〆の酢が甘めなのか、

煮切りが甘めなのか、甘さを感じる。

うん、こふいふ方向性の小肌も好みだ。

ガスコンロのとろ火で、

さっきまで炙られていた、

穴子がやってくる。

口に含んだ瞬間にふわっと溶け解れる。

口に含んだ瞬間にふわっと溶け解れる。

うんうん、こうでなくっちゃね。

海苔巻きは、干瓢巻き。

そして、おきまりひと通りの最後は、玉子巻き。

そして、おきまりひと通りの最後は、玉子巻き。

こんなスタイルの玉子は初めてだ。

海苔の帯で巻く旧来の玉子は見なくなって、

玉子焼きのみというスタイルか、

俗に云う鞍掛けスタイルが、

定番ぽく増えている気がするけど、

こふいふのも面白いね。

トキワ荘通りと並行して、

東長崎から椎名町へと進む大和田通り沿いに、

江戸前「松野寿司」は、ある。

きりっと気合の入ったお高めな鮨店にも、

きりっと気合の入ったお高めな鮨店にも、

時には伺いたいその一方で、

こんな鮨店が身近な近所にぜひ欲しい。

大将が、仕入れも仕込みも付け台もすべて、

ワンオペで仕事に勤しんでくれているからこそ、

そこに江戸前のひと工夫を添えてくれるからこそ、

安価にこんな小粋なひと時を過ごせるのだと、

その有難さと尊さを想います。

「松野寿司」

東京都豊島区南長崎2-16-12 [Map]

03-3951-3588