-

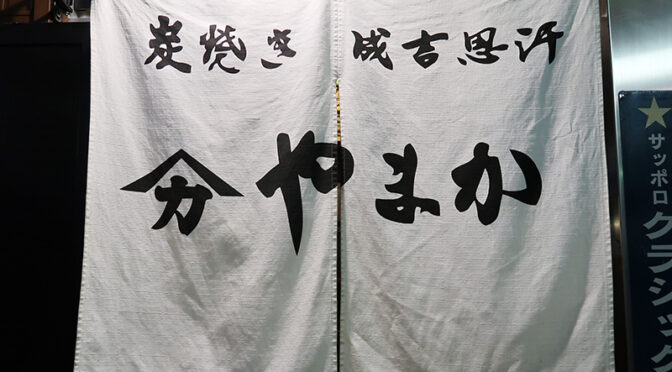

炭火焼き成吉思汗「やまか」で生ラム赤身バラマトン特上肩ロース捉え方の革命的更新

炭火焼き成吉思汗「やまか」で生ラム赤身バラマトン特上肩ロース捉え方の革命的更新

-

石垣牛 炭火焼肉「やまもと」で焼きシャブ上カルビニコタン移転先でも変わらぬ魅力

石垣牛 炭火焼肉「やまもと」で焼きシャブ上カルビニコタン移転先でも変わらぬ魅力

-

炭焼牛たん「東山」でゆで牛たんに牛たんユッケ山葵たんにたん雑炊異なる基軸を思う

炭焼牛たん「東山」でゆで牛たんに牛たんユッケ山葵たんにたん雑炊異なる基軸を思う

-

ステーキ「成城ポレール」で併設精肉店厳選松坂牛のハンバーグや上カルビ焼肉なぞ

ステーキ「成城ポレール」で併設精肉店厳選松坂牛のハンバーグや上カルビ焼肉なぞ

-

海辺ダイニング「Funny Dining HAYAMA」でテラスにて車海老タルタル葉山牛

海辺ダイニング「Funny Dining HAYAMA」でテラスにて車海老タルタル葉山牛

-

人形町「かつ好」でロースにヒレ牡蠣にしゃぶ巻き武骨系カウンターでゆったりと

人形町「かつ好」でロースにヒレ牡蠣にしゃぶ巻き武骨系カウンターでゆったりと

-

かつれつの老舗「勝烈庵」馬車道総本店で弾ける旨味牡蠣フライ勝烈定食棟方志功

かつれつの老舗「勝烈庵」馬車道総本店で弾ける旨味牡蠣フライ勝烈定食棟方志功

-

ポークジンジャー専門店「Ginger」で豚バラ生姜かポーク生姜かサワーな夜の顔

ポークジンジャー専門店「Ginger」で豚バラ生姜かポーク生姜かサワーな夜の顔

-

名代とんかつ「かっぱ」で美観地区の水辺町並みデミソースかけの厚衣とんかつがいい

名代とんかつ「かっぱ」で美観地区の水辺町並みデミソースかけの厚衣とんかつがいい

-

元祖豚丼「ぱんちょう」でこれぞ当地にして元祖の味と気風十勝平野の真ん中で

元祖豚丼「ぱんちょう」でこれぞ当地にして元祖の味と気風十勝平野の真ん中で

-

焼肉「かなざわ」でだるま夕日の女将さん朗らかなる焼肉店美味し愉し

焼肉「かなざわ」でだるま夕日の女将さん朗らかなる焼肉店美味し愉し

-

Hamburger「BROZERS’」新富町で三叉の三吉橋とタルタルバーガーホットドック

Hamburger「BROZERS’」新富町で三叉の三吉橋とタルタルバーガーホットドック

-

洋食とんかつ「小田保」で牡蠣混合生姜焼き焼豚玉子に鮪刺身カツ咖喱に牡蠣混合

洋食とんかつ「小田保」で牡蠣混合生姜焼き焼豚玉子に鮪刺身カツ咖喱に牡蠣混合

-

ホルモン「在市」芝大門で旨い赤身肉とホルモンのごちゃ混ぜ焼きとジントニと

ホルモン「在市」芝大門で旨い赤身肉とホルモンのごちゃ混ぜ焼きとジントニと

-

とんかつ「燕楽」でカツ丼カツカレーロースカツ定食あの頃の溢れる活気と朗らかさ

とんかつ「燕楽」でカツ丼カツカレーロースカツ定食あの頃の溢れる活気と朗らかさ

-

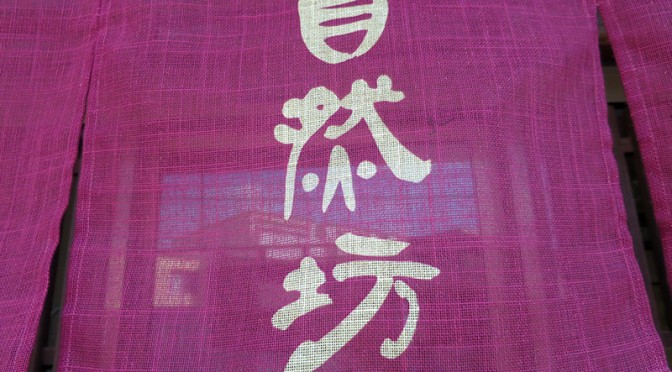

とんかつ「自然坊」で丁寧に揚げるロースにヒレかつ唐津焼の表情と安定感が齎すもの

とんかつ「自然坊」で丁寧に揚げるロースにヒレかつ唐津焼の表情と安定感が齎すもの

-

HAMBURGER「マウンテンバーガー」でBLTバーガー上池台と坂道とご近所人気と

HAMBURGER「マウンテンバーガー」でBLTバーガー上池台と坂道とご近所人気と

-

とんかつ「ポンチ軒」でロース豚かつヒレ豚かつひとクラス上の牡蠣フライ

とんかつ「ポンチ軒」でロース豚かつヒレ豚かつひとクラス上の牡蠣フライ

-

とんかつ「吾妻」で牡蠣フライ上ロースカツ鉄板生姜焼き町の食堂

とんかつ「吾妻」で牡蠣フライ上ロースカツ鉄板生姜焼き町の食堂

-

とんかつ「かつ平」で 深い揚げ色カキフライカツライス本町の裏道

とんかつ「かつ平」で 深い揚げ色カキフライカツライス本町の裏道