-

元祖ソースカツ丼「ヨーロッパ軒」総本店で特製カツ丼独逸由来のウスターソース

元祖ソースカツ丼「ヨーロッパ軒」総本店で特製カツ丼独逸由来のウスターソース

-

BAR「THE BANK」でヨロッコビールにkilchoman銀行出張所が今も佇む六地蔵

BAR「THE BANK」でヨロッコビールにkilchoman銀行出張所が今も佇む六地蔵

-

うどんそば処「勢川」本店で豊橋カレーうどん土鍋の底からとろろご飯のひと捻り

うどんそば処「勢川」本店で豊橋カレーうどん土鍋の底からとろろご飯のひと捻り

-

鳥料理「鳥房」でご存知半身の若鶏唐揚げ鶏皮生姜煮鳥ぬた味な佇まいに忍び寄る影

鳥料理「鳥房」でご存知半身の若鶏唐揚げ鶏皮生姜煮鳥ぬた味な佇まいに忍び寄る影

-

ラーメン専門「ほんや」で年季の入った平屋に飽きのこないラーメン鹿児島路面電車で

ラーメン専門「ほんや」で年季の入った平屋に飽きのこないラーメン鹿児島路面電車で

-

麺類「信濃屋」で多治見の炎天下ころかけにうどんに支那そばころは香露の発祥の店

麺類「信濃屋」で多治見の炎天下ころかけにうどんに支那そばころは香露の発祥の店

-

TAVERN「POSTSTUBE 1327」でトラウン湖の風光エッゲンベルグとグーラッシュ

TAVERN「POSTSTUBE 1327」でトラウン湖の風光エッゲンベルグとグーラッシュ

-

レストラン「キッチン カントリー」でハンガリー料理の息吹自由が丘デパートに

レストラン「キッチン カントリー」でハンガリー料理の息吹自由が丘デパートに

-

浦村かき直売「中山養殖場」で水に濯ぐ採れ立て生牡蠣と手焼きの焼牡蠣に感服

浦村かき直売「中山養殖場」で水に濯ぐ採れ立て生牡蠣と手焼きの焼牡蠣に感服

-

酒亭「おふく」でおでん牡蠣バター醤油に琵琶湖産公魚天ぷら京阪の軌道のすぐ脇で

酒亭「おふく」でおでん牡蠣バター醤油に琵琶湖産公魚天ぷら京阪の軌道のすぐ脇で

-

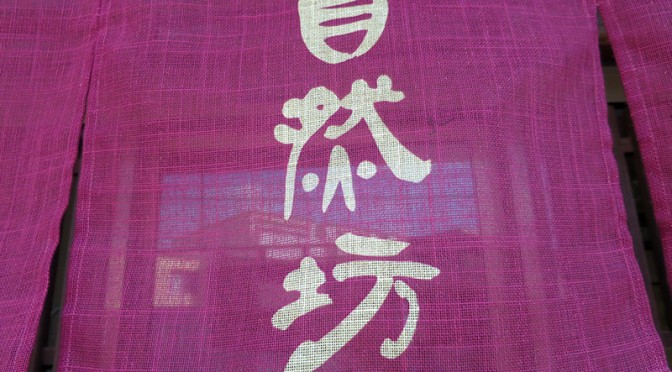

とんかつ「自然坊」で丁寧に揚げるロースにヒレかつ唐津焼の表情と安定感が齎すもの

とんかつ「自然坊」で丁寧に揚げるロースにヒレかつ唐津焼の表情と安定感が齎すもの

-

うどん「麺せい」で大津の琵琶湖の景色と外輪船と京阪の路面電車と鍋焼きうどん

うどん「麺せい」で大津の琵琶湖の景色と外輪船と京阪の路面電車と鍋焼きうどん

-

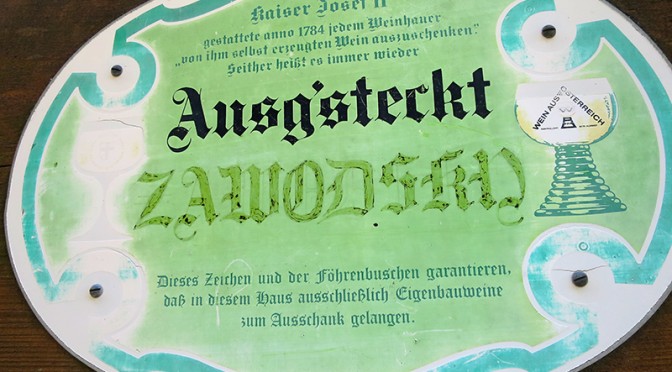

Weinbau「Zawodsky」でウィーン郊外の清々しい庭のテーブルと自家製ワイン

Weinbau「Zawodsky」でウィーン郊外の清々しい庭のテーブルと自家製ワイン

-

富山ブラック「西町大喜」本店で成る程黒い中華そばメンマの塩辛いことったら

富山ブラック「西町大喜」本店で成る程黒い中華そばメンマの塩辛いことったら

-

ピッツァ「リディア」でマルゲリータにラザーニャパンツェロッティ街角のピザハウス

ピッツァ「リディア」でマルゲリータにラザーニャパンツェロッティ街角のピザハウス

-

大衆割烹「三州屋」神田本店で鰤大根煮鰯塩焼銀むつあら煮鯖塩焼に鳥豆腐

大衆割烹「三州屋」神田本店で鰤大根煮鰯塩焼銀むつあら煮鯖塩焼に鳥豆腐

-

台湾家庭料理「喜来楽」で 豆腐干炒三杯鶏牡蠣煎大腸麺線ちゅるちゅる

台湾家庭料理「喜来楽」で 豆腐干炒三杯鶏牡蠣煎大腸麺線ちゅるちゅる

-

串焼「いろは」で 串焼きに大蒜味噌燃える男の酒線路際の立ち呑み

串焼「いろは」で 串焼きに大蒜味噌燃える男の酒線路際の立ち呑み

-

回転レストラン「GINZA SKY LOUNGE」で 鉄道ジオラマとオムライス

回転レストラン「GINZA SKY LOUNGE」で 鉄道ジオラマとオムライス

-

中国料理「新華園」本店で 釜石ラーメン人形劇と海鮮ピザと釜石の今

中国料理「新華園」本店で 釜石ラーメン人形劇と海鮮ピザと釜石の今