-

うどんや「藤」で肉もりうどん肉増し二倍地粉切り立て茹で立て武蔵野うどんの風格

うどんや「藤」で肉もりうどん肉増し二倍地粉切り立て茹で立て武蔵野うどんの風格

-

手打「大助うどん」川越で大泉に続きこれもまた正統派武蔵野うどん弛まず硬くなく

手打「大助うどん」川越で大泉に続きこれもまた正統派武蔵野うどん弛まず硬くなく

-

元祖の味「田舎っぺ」北本店で肉葱饂飩茄子饂飩元祖の名に寄り添う武蔵野うどん店

元祖の味「田舎っぺ」北本店で肉葱饂飩茄子饂飩元祖の名に寄り添う武蔵野うどん店

-

手打うどん「庄司」で川島町の田園風景と武蔵野うどん夏のすったて胡麻汁もいと旨し

手打うどん「庄司」で川島町の田園風景と武蔵野うどん夏のすったて胡麻汁もいと旨し

-

うどん家「一」で肉汁うどん牛すじカレーふわふわ納豆デゴイチ撓やかうどん旨し

うどん家「一」で肉汁うどん牛すじカレーふわふわ納豆デゴイチ撓やかうどん旨し

-

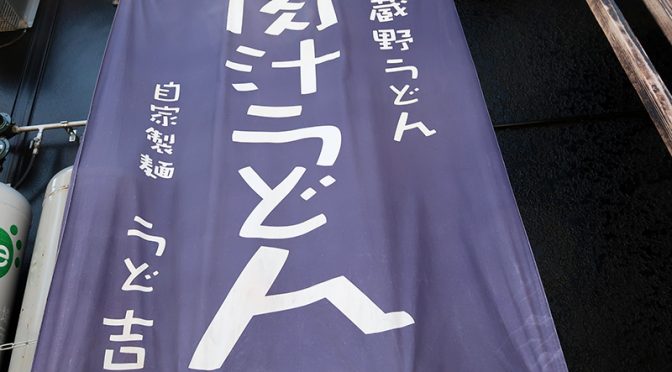

肉汁うどん「うど吉」でウルトラもち麺肉汁うどん進化系にして土着の武蔵野うどん

肉汁うどん「うど吉」でウルトラもち麺肉汁うどん進化系にして土着の武蔵野うどん

-

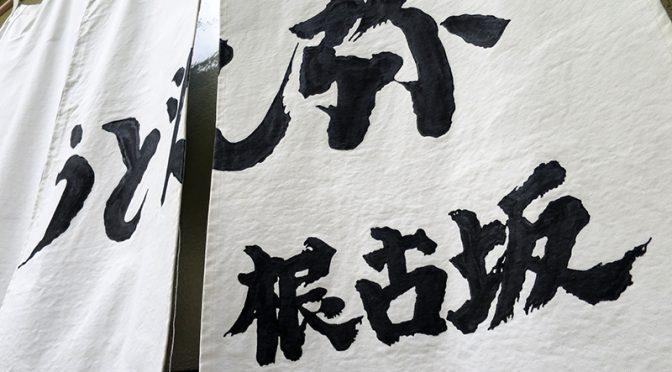

うどん弥「根古坂」で肉汁糧うどん充実の糧と地粉うどん武蔵野うどんの正しき風景

うどん弥「根古坂」で肉汁糧うどん充実の糧と地粉うどん武蔵野うどんの正しき風景

-

うどん小屋「アサイチ」で全粒粉と背脂使いの肉汁うどん築75年の古民家にて

うどん小屋「アサイチ」で全粒粉と背脂使いの肉汁うどん築75年の古民家にて

-

手打「大助うどん」で肉もりうどんに肉うどんキツネ入り武蔵野うどんの正しき風景

手打「大助うどん」で肉もりうどんに肉うどんキツネ入り武蔵野うどんの正しき風景

-

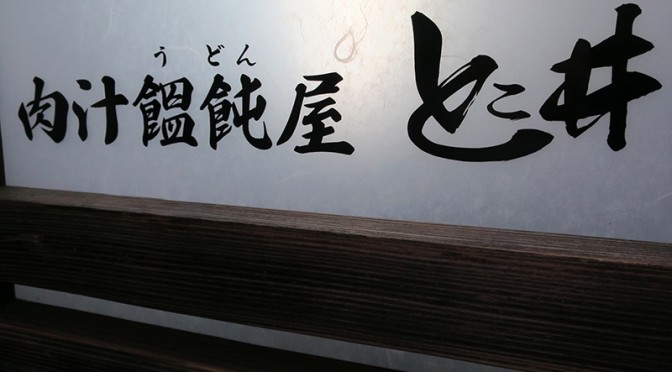

武蔵野うどん専門店「とこ井」で農林61号全粒粉の本手打ち極太麺を具沢山肉汁で

武蔵野うどん専門店「とこ井」で農林61号全粒粉の本手打ち極太麺を具沢山肉汁で

-

地粉手打ちうどん「たべもの処 蔵」でつゆも麺も冷え切ったうどんにこりゃ酷い

地粉手打ちうどん「たべもの処 蔵」でつゆも麺も冷え切ったうどんにこりゃ酷い

-

本格手打「うどん亭 なべきち」で肉汁もりもりうどん武蔵野ご当地うどんの正しき姿

本格手打「うどん亭 なべきち」で肉汁もりもりうどん武蔵野ご当地うどんの正しき姿

-

手打ち地粉「小平ふるさと村」で小平糧うどんまっこと麗しき武蔵野うどん

手打ち地粉「小平ふるさと村」で小平糧うどんまっこと麗しき武蔵野うどん

-

手打うどん「指田屋」で桜咲く小平の緑道と囲炉裏端肉汁うどんは正しき武蔵野うどん

手打うどん「指田屋」で桜咲く小平の緑道と囲炉裏端肉汁うどんは正しき武蔵野うどん

-

手打ちそばうどん「東小金井 甚五郎」で肉づけ合盛り牡蠣うどん武蔵野うどんDNA

手打ちそばうどん「東小金井 甚五郎」で肉づけ合盛り牡蠣うどん武蔵野うどんDNA

-

手打うどん「ちとせ」で自家栽培の農林61号で打つ肉汁うどんは武蔵野うどん

手打うどん「ちとせ」で自家栽培の農林61号で打つ肉汁うどんは武蔵野うどん

-

武蔵野うどん「竹國」で 肉汁うどんにカレー汁うどん機械打ちの妙

武蔵野うどん「竹國」で 肉汁うどんにカレー汁うどん機械打ちの妙

-

手打饂飩「長谷川」で 糧うどんに焼豚うどん移転してなお英気盛ん

手打饂飩「長谷川」で 糧うどんに焼豚うどん移転してなお英気盛ん

-

武蔵野肉汁うどん「いろは」で 都電のある構図と純白な肉汁うどん

武蔵野肉汁うどん「いろは」で 都電のある構図と純白な肉汁うどん

-

地粉うどん「桂」で 地粉の旨味啜る肉汁うどん武蔵野うどんの好例

地粉うどん「桂」で 地粉の旨味啜る肉汁うどん武蔵野うどんの好例