-

スタンディング「8オンス」で白州18年ハイボール松本城の濠の上時空を越えて

スタンディング「8オンス」で白州18年ハイボール松本城の濠の上時空を越えて

-

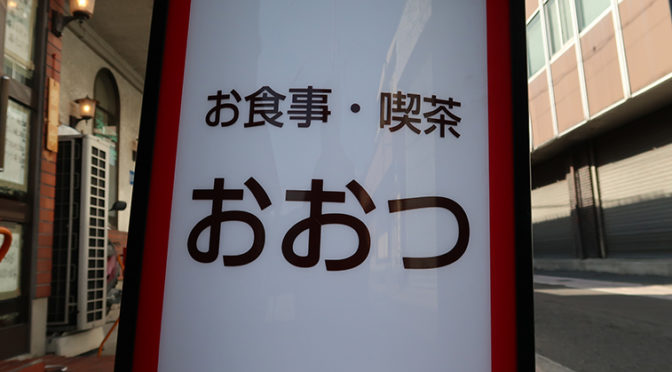

グリル「おおつ」で見栄え麗しきカツカレーよく炒めナポあれば生姜焼きもある

グリル「おおつ」で見栄え麗しきカツカレーよく炒めナポあれば生姜焼きもある

-

御そば打處「野麦」で端正な面持ちのざるの蕎麦五種の具の淡々と旨いかけの蕎麦

御そば打處「野麦」で端正な面持ちのざるの蕎麦五種の具の淡々と旨いかけの蕎麦

-

Restaurant「Domaine de Mikuni」で蝦夷鮑ヴルーテ夏鱈炙り焼き追分の別荘地にて

Restaurant「Domaine de Mikuni」で蝦夷鮑ヴルーテ夏鱈炙り焼き追分の別荘地にて

-

純手打ちそば「奥村本店」で登美の丘ワイナリーの葡萄畑そこがゆえの日本ワインたち

純手打ちそば「奥村本店」で登美の丘ワイナリーの葡萄畑そこがゆえの日本ワインたち

-

味処「きく蔵」で大雪渓と特上馬刺しおやき的名物筍饅頭つらら麺松本の宵の口

味処「きく蔵」で大雪渓と特上馬刺しおやき的名物筍饅頭つらら麺松本の宵の口

-

カレーの店「デリー」で蔵のある町の黒塗りの蔵にあの有名店の看板を見付けたら

カレーの店「デリー」で蔵のある町の黒塗りの蔵にあの有名店の看板を見付けたら

-

蕎麦処「源智のそば」で擂鉢の荏胡麻が引き立てる笊蕎麦の美味しさ名水の傍らで

蕎麦処「源智のそば」で擂鉢の荏胡麻が引き立てる笊蕎麦の美味しさ名水の傍らで

-

中華そば「杭州飯店」で燕三条背脂らーめん元祖と謳われるどんぶりに風格想う

中華そば「杭州飯店」で燕三条背脂らーめん元祖と謳われるどんぶりに風格想う

-

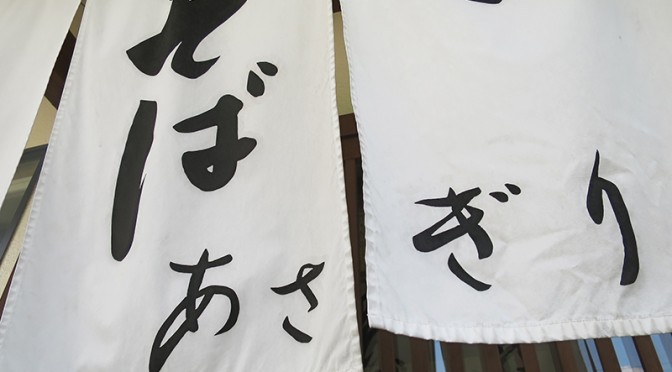

手打そばうどん「あさぎり」でゆっくりおひるの鴨せいろ北軽井沢嬬恋のひと時

手打そばうどん「あさぎり」でゆっくりおひるの鴨せいろ北軽井沢嬬恋のひと時

-

薪窯ピザ「enboca軽井沢」で大葉ちりめん山椒無花果に桃のピザ再会の初夏のテラス

薪窯ピザ「enboca軽井沢」で大葉ちりめん山椒無花果に桃のピザ再会の初夏のテラス

-

純手打生蕎麦「奥藤 本店」で鳥もつ煮発祥の蕎麦の店信玄公像と舞鶴城公園の桜と

純手打生蕎麦「奥藤 本店」で鳥もつ煮発祥の蕎麦の店信玄公像と舞鶴城公園の桜と

-

手打生そば「かぎもとや」本店で 安い燗酒と野趣のそばゆるゆる

手打生そば「かぎもとや」本店で 安い燗酒と野趣のそばゆるゆる

-

Restaurant「エルミタージュ ドゥ タムラ」で 軽井沢和みの隠れ家

Restaurant「エルミタージュ ドゥ タムラ」で 軽井沢和みの隠れ家

-

中国風菜館「萬里」で 伊那地方特有の麺料理ローメン発祥の店

中国風菜館「萬里」で 伊那地方特有の麺料理ローメン発祥の店

-

Bar「Hakushu」で 白州25年素直な余韻と森の蒸溜所の休日

Bar「Hakushu」で 白州25年素直な余韻と森の蒸溜所の休日

-

フードコート「Cu-Cal」×イタリア料理 「イル・ギオットーネ」

フードコート「Cu-Cal」×イタリア料理 「イル・ギオットーネ」

-

釜焼ピザ「enboca」で 想定外の満足ピザ口から口へああ旨い

釜焼ピザ「enboca」で 想定外の満足ピザ口から口へああ旨い

-

西洋料理「明治の館」で ビールと特製ソーセージとオムライスと

西洋料理「明治の館」で ビールと特製ソーセージとオムライスと

-

手打生そば「かぎもとや」バイパス塩沢店で 天ざる山うどの香り

手打生そば「かぎもとや」バイパス塩沢店で 天ざる山うどの香り